簡単!ブック作り |

|

| Vol.68 2012年6・7月 |

<2012年6・7月> 簡単!ブック作り  各ブックの仕上がり&中味の状態はリトル・ギャラリーをご覧下さい! 中味からつくるか表紙からつくるか。 ベストは両方、どう仕上げたいか考えてから作り始めることですが、 「本」と呼べるものを作ったことないとどこからどうしたら。。。 今回は表紙があれば、何か出来る!と言う前提で表紙から作成しています。 ”D”,”P”,”C”は現在の生徒さんの頭文字で使われていないから、デザインをそのまま真似されないように (=自分で考えるように)、”N”は私の頭文字だからです。 |

|

2穴ファイルを作る |

|

|

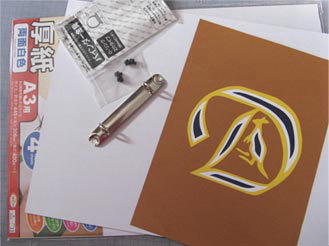

この”D”は2穴ファイルに仕上げます。 ”D”部分はA4用紙です。 これにバインダー金具が必要になります。 ”ビュートンジャパン株式会社”の商品を使いました。 厚紙1ミリと2ミリ用です。 この手の金具は珍しいようで、伊東屋、東急ハンズなど ちょっとした製本コーナーがある店舗で見かけます。 写真左端に写っている厚紙はダイソーで購入。 1ミリです。A3用紙を閉じる時の表紙用サイズなので、 今回の企画にピッタリでした。 ※この回から、100均使用時はどこのお店か書きます。 良く質問受けるので(^^ゞ |

|

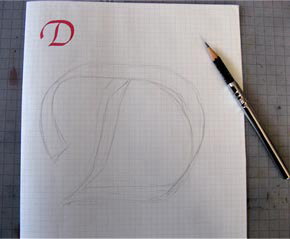

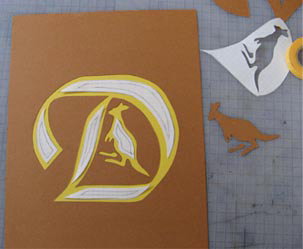

上の写真、”D”を作る過程です。 A4縦置きの真ん中にドンっと置くつもりで 文字全体のサイズを考えましょう。 それと文字をデザインすることに慣れていない人は、 必ずデザインイメージに一番近い書体をカリグラフィーペンで書いてみましょう。 デザインしている内にどこが細くて太いのか、メリハリの基本が 分からなくなる時があるからです。 |

|

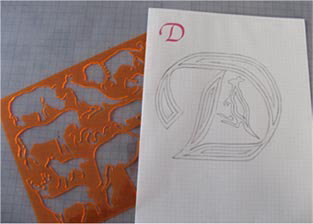

”D”の真ん中、何もしないのはドンと面積があるのに勿体ないですね。 以前ヴァレンタインカードで使った動物テンプレートを再使用。 カンガルーがサイズがピッタリだったので使いました。 今回、モラというパナマのパッチワークをイメージして、 文字部分、カンガルーの体部分の内側を3重に構成しています。 |

|

”D”のデザインが出来たらカッターで丁寧に切り取り、型紙とします。 1層目となる紙に型紙を置き、アウトラインを鉛筆でなぞります。 写真はアウトラインをなぞった直後。 カンガルーを真ん中に置いたことで、紙の色もアースカラー(地・空・水を 彷彿させる色)にしよう、と即決め。 |

|

アウトラインに沿って丁寧にカッターでくり抜きます。 写真は下に2層目の紙を置いた状態。 紙を上に重ねるのでなく、くり抜いて下に置く手法です。 |

|

カンガルー部分もここまでの過程とおなじことをします。 |

|

2層目の紙を裏で貼り付け(スティック糊、両面テープなど)、 3層目のために、残りの型紙を置いて、またアウトラインをなぞります。 これを4層目まで繰り返すとトップの写真となります。 紙の色合わせを楽しんで下さい。 ↑上記までの作業で表紙が出来ました。 |

|

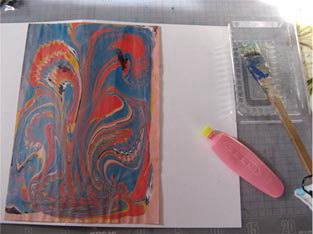

背表紙用の紙が必要です。 昔、習う側だった頃に一度作ったマーブル紙。 使い様がなくて保管していたのですが、やっと日の目を見た。 気楽に、が今回のテーマですが、やはり紙同志貼り合わせる時は 出来るだけ位置をピタッと決めたいもの。 この段階で厚紙には先に背表紙位置の折り目をつけています。 貼り合わせに苦手意識がある方にお勧めがヤマト糊です。 水で1~2倍に薄めて刷毛で塗り、貼り合わせます。 非常に粘着力が弱いので、数回でしたら貼り直しが出来ます。 そのまま重しを乗せて完全に乾かせばくっつきます。 (ただし、光沢紙の類はくっつきにくいです) 乾かした後、浮いたところがあれば糊原液を細い筆で紙の隙間に 入れてまた重しを乗せて乾かす、を繰り返せば良いです。 特に心配ない方は木工ボンド、粘着力の強い糊、紙用ならなんでも そのままご使用ください(液体状を塗る時は刷毛が便利です)。 紙が少しでも縒るのが嫌な方は両面テープを並べて貼るも良し。 |

|

上と同じ要領で表紙を張り合わせているところ。 (乾くまでマスキングテープで押さえるのも手です) |

|

裏表紙です。 吉祥寺の文房具屋36で購入した不思議な柄の薄い紙に、 ”D”を切りぬいた時の残骸を貼り、 台紙に張りあせたところ。 ヤマト糊を水で薄めると、やはりだんだん撓んできます。 布とダブルクリップを使って整体です。 一晩このままにして置きました。 |

|

表紙部分を完全に乾かしたら仕上げに入ります。 前述の2穴用バインダー金具を取り付けるには穴を開けなくてはいけません。 良くある2穴パンチでは好きな位置に空けられないので ポンチ(穴開け用金属の棒)が便利。トンカチで叩きます。 紙だけでなく、布や革にも使えます。 今回は4mmが必要でした。ポンチは高い物ではないですが、 サイズが豊富なのでご購入時はお気を付け下さい。 |

|

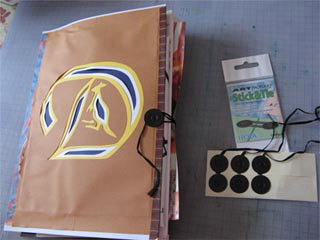

金具を取り付けました。 とっても簡単! 取り付け方は商品に同封されているので説明を省きます。 |

|

背表紙部分。 表裏表紙はマーブルのワイルド(?)感に合せたくて わざと千切った状態に仕上げました。 これは、糊を繰り返し塗る過程で紙が湿っている内に やっておきました。 この辺りは弱くなり易いので、気になる方は 色柄の合う、マスキングテープでカバーしておくのがお勧めです。 |

|

このファイルは、そのマスキングテープを淵に2つ折りして貼りました。 このところ、文房具屋さん、雑貨屋さんでアンティーク風の文具を 良く見かけます。 レトロ感を出すアイテムとして写真のような閉じ紐用の シールもあります。 写真は伊東屋オリジナルですが、ここだけの商品では ございませんので、探してみて下さい。 このシールは2010年60.ネタを活かすヒントでも使っています。 |

障子紙でアコーディオンブック |

|

|

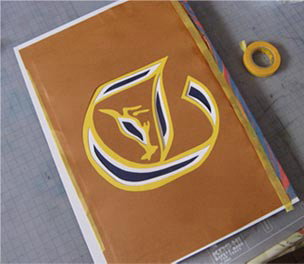

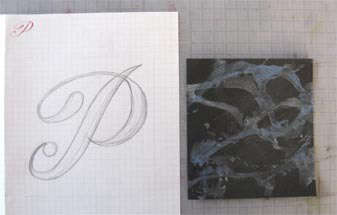

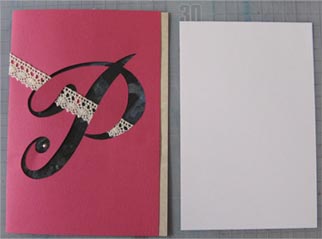

右側の黒い紙は、レッスン内でアクリル絵具の使い方の説明をした残骸です。 勿体無いので今回使いました。 この紙が丁度下に置けるように”P”のサイズは考えました。 カッパープレート体の”P”を元にしています。 |

|

上記の黒い紙にA5サイズがピッタリだったので このサンプルではA4用紙を二つ折りして表紙を作りました。 |

|

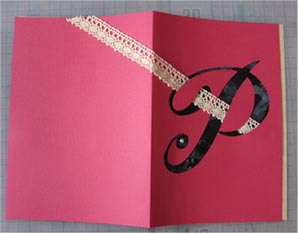

黒い紙は”P”の紙側に貼るのではなく、表紙とほぼ同じサイズの 紙を下に重ね、この紙に黒い紙を張りました。 2重にした意味は仕上げと直結します。 |

|

表紙よりも少し小さめの型紙を用意します。 コピー紙のような薄手でなく、ちょっとしっかりした紙が理想です。 (ストッキングの台紙ぐらい) |

|

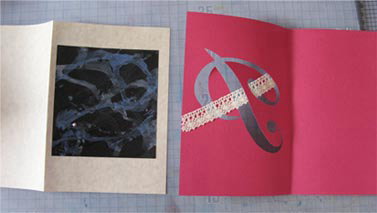

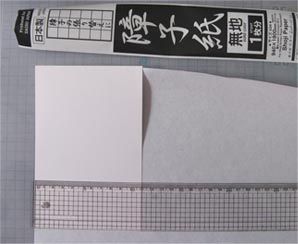

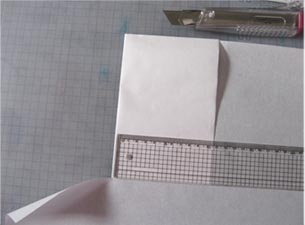

上で用意した紙を障子紙(ダイソーで購入)にくるみます。 写真下の定規を当てている位置ですが、カッターでも ハサミでも、型紙に合わせて切って下さい。 |

|

これを型紙をグルグル巻きながら繰り返します。 |

|

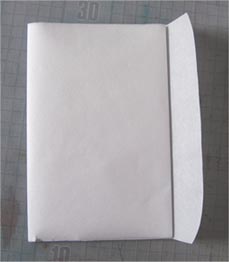

←グルグル巻き終わった状態。 障子紙を使った理由ですが、薄くて丈夫、 長いので一気に何ページも作れる。 和紙だと多少折り目がズレ用が様になる。 綺麗にアコーディオンブックを作ろう、と思ったら 測りながらきっちり折り目を付けなくてはいけませんが、 そんな必要なし。 ←今度は山折り、谷折りに折り返していきましょう。 |

|

ページが足りないな、と思ったら連結。 写真のように、紙同志を張り合わせれば良いです。 (写真などを貼って仕上げると、継ぎ目は案外目立たないです) |

|

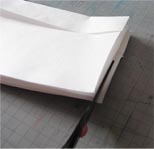

理想のページ分出来上がったら、 さすがに紙の両端はズレズレでしょう。 気になる方はハサミで一気に切っちゃいましょう。 |

|

先に表紙を2重にしておきましたが、 片側に切れ目を入れて、障子紙の余白を挟み、 裏側で糊づけします。 見た目がスッキリするし、中味が表紙から外れなくなります。 ”P”の紙も張り合わせて出来上がりです。 |

ノートカバー |

|

|

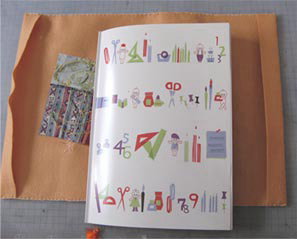

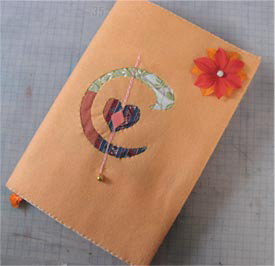

ここでは大判のフェルト(ダイソー)に”C”状に切り取り、 表紙を作成しています。 当初は新書サイズノートのカバーを想定していましたが、 作成後、生徒さんのお1人からノートを頂きました。 あるアイディアが浮かび、この”C”はノートカバーになりました。 ノートを挟む折り目が少し浅いけど、 じっさい使えてます。 |

|

”C”とハート型をフェルトに。 左の写真はフェルトをくり抜いて、下に置きたい布を仮置きした状態。 |

|

布はパッチワークの基本的な縫い合わせ方を参考にしました。 ただの直線縫いではなく、両脇をくるっと一周糸を通しています。 布同志の隙間が空きにくくなります。 |

|

縫い白は折り返すとより丈夫になるそうです。 本来をアイロンをあてながら、あるいは待ち針で留めながら 折り返し、布を繋いでいきますが、お裁縫嫌いには マスキングテープで仮止めしながら縫い進めることをお勧めします。 お裁縫が得意な方は丁寧にやって下さいまし。 |

パッチワークを下に引いて、”C”やハートの周り、 さらにノートサイズに合わせて淵も刺繍糸でぬっています。 縦線はチェーンステッチで、先っぽに鈴をつけました。 |

裏側です。 |

|

このお花たちも生徒さんから頂き物(左下)。 パッと目華やかでとってもアメリカンな商品ですが、 手持ちの石のビーズで止めたら割と落ち着いた雰囲気で、 かつ花びらもふっくらしたままで留まりました。 |

ウルトラ簡単和綴じ |

|

|

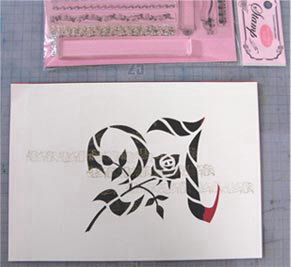

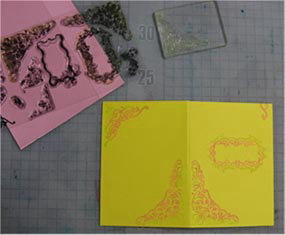

ダイソーでクリアスタンプを見つけた時は驚いた。 これで100円なんて(スタンプをくっつけるアクリル板までついてる) これを表と下に敷いた紙に押しました。 |

|

下側の紙の状態です。 スタンプを上から押しているのか下の紙だけに押しているのか、 という一瞬不思議な印象を与えたくてこうしました。 こういう細かいデザインは、型紙を直接当てる、というのは 帰って大変です。トレぺにトレースして転写、という王道がお勧め。 |

|

ちょっと分かり辛いですが、A4さいずのプラ板に 2穴パンチで穴をあけ、ハト目を取り付けた状態です。 本来、前述の4ミリポンチがしっかりハト目を留められますが、 2穴パンチなら家にある、という方向けの方法です。 ハト目パンチ(写真上)は数年前にダイソーで210円で購入。 |

|

表紙は勿論、他の一緒に閉じる紙も2穴パンチ。 今回、中身に使った紙はやはり障子紙。 周りをわざとパサパサに切りました。 かる~くカッターで切れ目を入れて千切ると良いです。 (障子紙は縦・横で繊維の方向が違うので、力の入れ具合注意) ここまでだとペランペランな頼りない本となるので、 厚手の紙を一番下に敷きました(赤のリップルボード)。 |

|

最後に綺麗なリボン(これまた頂き物)で綴じます。 普通は穴2ヶ所に下から紐を通してチョウチョ結びでしょうが、 結ぶ前に紐の両端を紙の束の外側に出し、 通って来た穴に下から通して上に戻ります。 これで結ぶと中身の量(ページ数)に関係なくしっかり保管出来ます。 昔会社勤めしていた頃は保管用には当たり前の結び方だったのですが ネットに載せる前に説明した生徒さんがた、 年齢関係なく殆ど知りませんでした。 ニュースでこの結び方を2ヶ所施した(縦に計4か所穴開けている ということ)分厚い名簿を見たことあるので、 伝統的な綴じ方の1つとして知っておいて損はないと思います。 |

一番単純ミニブック |

|

|

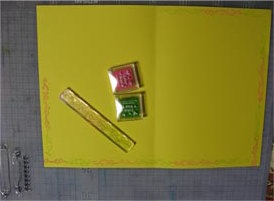

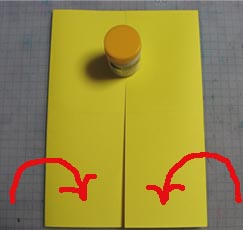

紙1枚だけ、しかも折ってごく一部だけ切れ目を入れるだけで 本っぽくなる方法です。 B4横置きを2つに折ってスタンプ押しスタートです(上中央)。 紙の左上4分の1が表紙となります。 出来上がり後、表紙以外はこのスタンプが続いていることになります。 縦長のスタンプ(”N”で使用の商品)を、紙の角はどうしようとか 悩まずにただ押していきました。 (スタンプに慣れていない方が紙の角から仕上げを考えるのは 面倒だと思います) 2色のスタンプインクで色をつけています。 スタンプの長さに合わせて、紙からはみ出そうな時は 下にチラシでも引いて下さい。 |

|

先に中央に折れ線を入れましたが、そこを目印に 左右を折ります。 キレイに折り目を入れたいので指でしごくか、 紙に傷をつけないもの(写真はアクリル材の入った容器)で しっかり押して下さい。 このミニブック作りはどうしても紙の端が揃いません。 (特に厚みがある紙は) それを少しでも綺麗に仕上げる為には 紙を折る時は慎重かつ丁寧にお願いします。 |

|

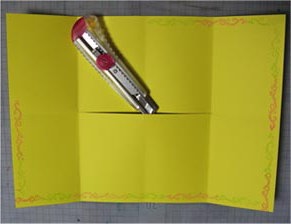

上の手順までで縦の折り目を計3本入れたことになります。 今度は横に1回だけ折ります。 開くと紙を8等分する折り目がついていることを確認して下さい。 切れ目をカッターで写真のように横の折り目、中心部分に入れます。 |

|

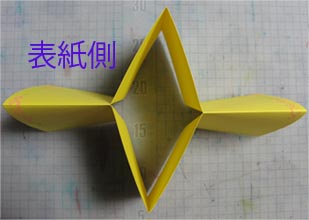

横の折れ線に沿って紙を折り、立てたところです。 切れ目を入れたところが”◇”状に口を開けます。 後は表紙面側に紙を寄せて出来上がります。 この折り方は人生で数回出会いました。 小学校の授業で、カリグラフィーを習っている時、 それと服屋さんとパン屋さんがそれぞれカタログとして この折り方を使ってました。 非常に簡単な方法ですが、紙を日頃立体的にいじることが 少ない方は慎重にトライして下さい。 今回、サンプルはB4用紙ですが、A3で同じ折り方をすると、 L版写真が貼り易くなります。 |

|

表紙をライン状のスタンプとは別、フレーム柄のシリーズから 選んで押しました。 ここまでの作品それぞれの仕上がりは ぜひリトル・ギャラリーで確認して下さい! |