スパッタリング 超基礎 |

|

| Vol.81 2014年2月 |

スパッタリングは過去何度も取り上げてきているので、 もうそんな説明しなくていいかなー(過去のページを観てもらえれば)、と思ってました。 ですがお教室で生身の人間に教えていると苦手、面倒と思っている生徒さんが多く、 この度(2014年1,2月)基本の道具、絵の具の溶き方からゆっくり丁寧に教室で教えてみたところ 改めて「こりゃあかんわ」(<(_ _)>)と実感し、サイト上も説明し直すことにしました。 カリグラフィー部分を含めたり、変わり種道具など趣味に走らず、純粋に基本の道具で スパッタリングの説明です! これで出来なかったらもう知りません(^^ゞ |

|

| 【基礎編1】 右写真の内容です。 左端上 : 古い官製はがき(型紙用) 左端下 : 作品用ハガキ 左から2番目 : ぼかし用網 左から3番目 : ぼかし筆 左から4番目 : 水彩用丸筆 左から5番目上 : 水 左から5番目中 : 絵具用溶き皿 左から5番目下 : 〃 (絵具出してます) 右端 : 透明水彩絵の具(こんいろ) |

|

| スパッタリングしたい模様をカッターでくり抜きます。 官製はがきに鉛筆で模様を書き、 ご自分が使いやすいカッターナイフで 慌てずゆっくりくり抜きましょう。 この程度の紙のサイズでしたら、 紙を切り易い方向に回しながら切ると、 切り口がキレイです。 この手の型紙はケント紙を良く使いますが、 適度の厚みが必要です。 良く分からない方は この官製はがきを型紙に使う事をお勧めします。 |

|

| 絵具の溶き方、ビギナー対応です! 溶き皿に絵具を入れたら水を足して濃度を調整します。 その際、水差しや水道蛇口から直接足したくなるものですが 絶対絶対止めて下さい。 もう1個、溶き皿など容器を準備し(右写真真ん中)、 ここに水を入れておきます。 細すぎない程度の水彩筆で良いので、 ここからたっぷり水を含ませ絵具を混ぜます。 濃かったらまた同じ作業を行います。 右の写真はカリグラフィーペンで字を書くなら これくらいかなー、という感じの濃さです。 |

|

| 上の状態でもスパッタリングは出来ますが 作業を確実にするためさらにもう少し水を加え、 ちょっと水っぽい状態まで絵具を溶きます。 右の写真を観て下さい。 手前の絵の具は水っぽくなり、 真ん中の水だけを入れていた溶き皿は水分が減り、 絵具の色に染まっています。 面倒な作業ですが 絵具は濃すぎても薄過ぎてもスパッタリングし辛いので 大事な工程です。 インクは元から水っぽい製品でしたら (ペンだと滲み易い、字の色が薄いなど)そのままお使い下さい。 スパッタリングは絵の具を沢山使うので ご自分の予想より多めに溶いておくことをお勧めします。 |

|

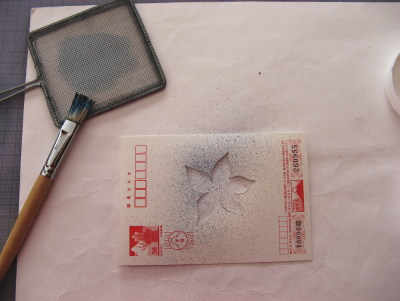

ぼかし用網(以下「網」)に絵具を乗せます。 以下の点気をつけて下さい。 ・先に作品の上に型紙を乗せておく (写真左:型紙と作品は同サイズ) ・作品から離れたところで絵の具を網に乗せる (何度注意しても作品の上でやってくれます) ・絵の具を網に乗せる際、筆は細すぎない事 ・筆に絵具をたっぷり含ませ、 網の上では筆先全体をフワッと滑らせること (筆を押し付けない、こすらない) ・網の真ん中辺りだけ絵具を乗せる |

|

| 上記の絵の具の量でスパッタリングした後です。 ぼかし筆で網の上をこすりました。 縦方向↑↓に筆を動かしたので、 型紙の上には縦方向に絵具が落ちています。 まんべんなく型紙に絵具を落とすためには ↑↓←→と筆を動かす方向を変えましょう。 ちなみにスパッタリング(spattering)は水を弾き飛ばす事です。 手法はこれだけではないです。 水分を弾き飛ばせば何でもスパッタリングです。 |

|

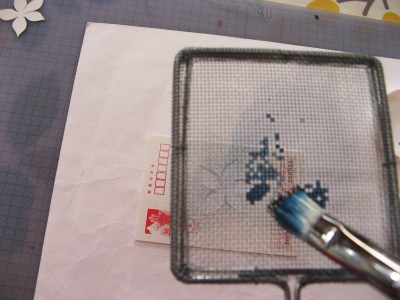

| 上の欄で筆を”こする”と表現しました。 これで間違いないのですが、 この言葉をご自分の基準で受け取り凄い力で 網をこする人がとても多いです。 この作業の際、ぼかし筆の毛先はそれほどしなりません。 ぐいぐいしなっていたらそれは力み過ぎです。 絵具を網に乗せる、ぼかし筆で網をこする、 いずれもフワッとした優しい作業です。 右の写真は2回目のスパッタリング中。 型紙から20センチくらいは離し、慣れてきたら近づけたり もっと離したり、絵具の飛び散り方を楽しみましょう。 撮影時のポーズの都合上 (網をベルトで固定し、右手で筆を持って左手で撮影) 筆は斜めに移っていますが、 網の面に対して垂直に筆を持って優しく(やさしく)網をこすって下さい。 |

|

| 2回目のスパッタリング終了。 水分を含んだ型紙が浮いてきますが、 気にせず真上からスパッタリングして下さい。 また、網の上で泡立つようなことがあれば、 必ず網を綺麗に洗い流して下さい。 絵具の粒子が水分に絡まれば網目にへばりついて 下には落ちず、いつまでも残る可能性はあります。 筆を強くこする→思い通りに絵具が落ちないから また絵具を乗せて強くこする、は悪循環です。 一度リセットして優しく道具に接して下さい。 |

|

| 3回目のスパッタリング終了。 これでくり抜いた模様全体ほぼ均一に絵具を飛ばした感じ |

|

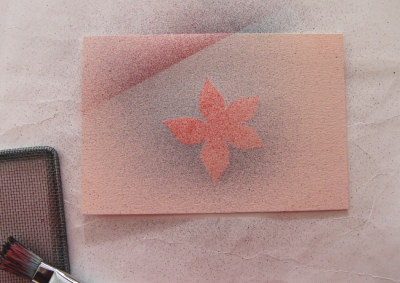

| 型紙外した状態。 スパッタリング直後に型紙を動かすことは止めて下さい。 絵具が霧状になっているので 乾きは早いですが、あまりあせると 型紙で絵の具を引きずる事になります。 これで基礎中の基礎完了。 型紙通りにハッキリスパッタリング出来たことを 確認して下さい。 |

|

| 【基礎編2】 別の紙に同じことをしました。 スパッタリング3回。 |

|

| 今度は型紙を少しずらします。 またスパッタリング3回。 くり抜いたところ、ハガキの余白部分は 絵具がかかると思って下さい。 |

|

| 主に右斜めにスパッタリングしたので 絵具がかかった場所もそうなります。 絵具をかけたいとこと、かけたくないところは 常に意識意識して下さい。 また、6回スパッタリングすると 色は濃くなることが型紙の状態で分かるかと思います。 |

|

| 【基礎編3】 くり抜いた模様も勿体ないので スパッタリングしてみましょう。 その模様を型紙として本紙に乗せ、 3回スパッタリングした状態。 |

|

| 型紙はそのままにパールをかけてみましょう。 銀の絵の具をまた同じように水で溶き、 3回スパッタリングしました。 右写真は銀の絵の具を水で溶いた状態。 サクラの学童用銀絵具を使いました。 とても淡い色です。 ここで注意ですが、金銀でスパッタリングするのは キラキラ感を出すのに有効ですがメーカーで 発色が全く異なります。 同じ銀でも写真よりもっとグレーっぽいのもあります。 必ず一度発色をテストしてから作品に使って下さい。 |

|

| ここまでの型紙をどけて 基礎編1・2で使った型紙がまた登場です。 お花の形を良く見て どけた型紙の形とずれないようにおきます。 赤い絵の具を溶き、これからスパッタリングします。 |

|

| 赤い絵の具でスパッタリングした状態。 型紙を観て下さい。 6回紺色でスパッタリングされた型紙に 3回赤でスパッタリングしてます。 かなり濃厚な色の付き方になりました。 スパッタリングは回数を重ねれば 濃い色合いも表現できるという事です。 |

|

| 型紙をどけました。 紺色部分にはパールがかかり、 淡く抑えられた上にほのかに光ります。 赤部分は紺色+パールに反発し、 浮き出て見えます。 |

|

| 基礎編1~3と型紙を並べました。 基礎の動作から少し工夫しただけで スパッタリング効果に幅が出ます。 後はご自分の工夫次第です! 最後に網やぼかし筆の手入れについて。 チャッチャッと水道水をかけて拭き取るだけで 終わらせる方が案外多いとみました。 必ず網、ぼかし筆双方良く絵具を洗い流して下さい。 スパッタリング時間が長いほど、目に見えないところまで 絵具が入り込んでいます。 次に利用した際、洗いきってない絵具が水分で溶けだし、 色味が濁ったり、網目に膜がはってしまったりする原因になります。 |

|