エンボスしてケルト風ランプを作りましょう! |

|

| Vol.29 2005年5月 |

セルティック大文字体の形の面白さを 活かしてエンボス加工をしてみました。 紙と材料を一工夫して ミニランプに仕上げています。 作品のアップはリトル・ギャラリーを観て下さい! |

|

|

|

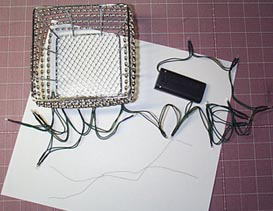

まずランプに加工する基本材料をご紹介します。 左上の銀の籠は100円ショップ その下のコードは小さな赤の電球が20個ついた デコレーションランプで、これまた100円ショップ。 単3電池が2つ必要です。 一番下に2本ならべてあるのは針金で、電球を籠に固定するために使います。 白い紙はオリオン社から出ているファイバークラフトという種類です。 丈夫で適度に光を通すので、今回の企画に合うと思い、使いました。 画材店で扱っています。 |

|

|

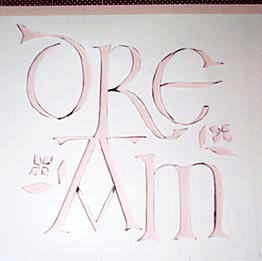

左はケント紙(厚み推定0.5ミリ)にインクで文字を書き、 エンボスする部分をカッターでくり抜いた状態です。 これがエンボス用の型紙になります。 (判りやすいように、下に色紙を敷いています) 注意点があります。 1.使用するペン先 どの書体でも練習時のペン幅と文字の高さの関係より 低く(つまり全体を太く)見積もったほうが、エンボスで 紙が手前に浮き出てもはっきり見やすくなります。 今回はC−2で書いています。 2.使用する紙 紙の厚みはどのくらい浮き出させたいかにもよりますが、 今回ぐらいの厚みがあれば、エンボスはできますし、 切り抜くのにもあまり苦労しません。 厚い紙を使いたい場合は切り抜きやすいようにシンプルな デザインを心がけてください。 3.使用するインク 今回は水で紙を頻繁にしめらすので、耐水性のインク・絵具で 文字を書くことをお勧めします(左のように切り抜いても 少しは色の部分が残るので) 4.切り抜く時の注意 ペンで書いたとおりに切り抜くと、”D、A”の内側、”R”の 上半分などは離れてしまい、エンボスしにくくなります。 必ず一部分が繋がるようにして下さい。 |

|

|

||

| エンボス加工に使う道具を説明します。左下から 1.トランサーと良い、片側に細いヘラ状、もう片側に小さな球体の金属がついています。 漫画などで使うトーンを綺麗にこするために売られていますが、エンボス加工を丁寧に進める為にも 大変便利です。 2.スタイラスと言い、両端にサイズが異なる球体の金属がついています。 デッサンで使う鉄筆も液晶画面などをポイントする棒もスタイラスと呼びますが、エンボス加工用には この形状の棒を指します。 3.この2種類の道具をお持ちでない方は似た形状のものを身の回りから探してください。 例えば筆の反対側。適度に丸みがあって紙を痛めないので以外と便利。 4.丸い櫛。この先を紙やすりで角をとれば、十分に使えます。 その他菜箸など、工夫次第で立派な道具になります。 エンボスしたい紙の上に型紙をのせたら、マスキングテープで留めて裏返してください。 |

||

|

いよいよエンボスです。 写真はスタイラスで切り抜かれている箇所を押しているところ。 今回の紙は水分を含ます事で紙をやわらかくして加工します。 エンボスする部分を水をたっぷり含ませた筆でなぞり、それから 紙を押していきます。 丈夫な紙ですので、強く押しても破けませんが、湿らす→押すを 丁寧に繰り返すことをお勧めします。 普通の紙は湿らす必要がないですが、質が弱かったり、光を通さず 押したい場所が透けて見えなかったりすることがあります。 トレースボックス(下からライトをつける作業台)の上で、あるいは 窓辺で位置を確認しますが、 私の場合は光を良く通す紙を大きな卓上蛍光灯の下で作業したので やりづらさはありませんでした。 |

|

|

エンボスが終わって型紙を外しました。 さらにランプの外枠となる銀の籠に合わせて四方に折り目を入れます。 折り目はシャープペンシル(芯は出さない)で直線を引きました。 |

|

|

折り目をつけた周囲は紙を柔らかくして皺をつけたかったので 水につけておきました。 説明書には20分と書いてあったのでその程度このままの状態 にしておきました。 |

|

|

水気を切ったら紙を籠に被せてわざと皺をよせます。 皺が広がらないように輪ゴム等で周囲を固定します。 紙が乾くまでこのまま放置します。 |

|

|

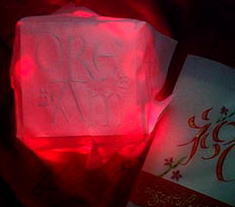

籠に電球を固定します。 籠の外から内側へ隙間を通って20個の電球を全部入れます。 それから渦巻状に1つずつ固定していけばOKです。 ※ 針金の結び目は危なくないよう、籠の内側に作って下さい。 紙が乾いたら籠にすっぽり被せます。 ファイバークラフト紙の特徴は乾いてしまえば形が殆ど変わらず、 しっかりしていることです。 スイッチを入れるとこうなります。 ※ あくまで観賞用で、かつ全体を覆っているので、長時間の ご使用は止めてください。 |

|