|

||||||||

|

||||||||

このコーナーを作る以前にもラメのりを使った作品は

|

|

|

| ラメのりは色んな種類があります。 色はもちろん、ラメの粒子の大きさも 様々で、今回は使用していませんが、 ハート型などもあり、数種類揃えると 楽しめます。 文具店でも売っていますが 今回は某100円ショップで売っている ものだけです。 |

|

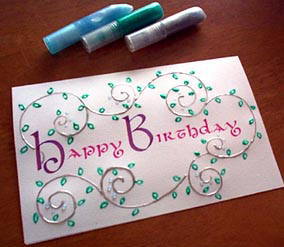

| まず、基本的な使い方です。 模様を鉛筆で薄く書いておきます。 1.蔓の部分からチャレンジ! 鉛筆の線に沿ってチューブの口から一定の量を出します。 急ぐと途中でのりが途切れるのでゆっくり、かつチューブの脇を少しだけ抑えながら糊をだします。 2.葉っぱ 蔓の部分でチューブの扱いに少し慣れたと思います。 この葉っぱは小さいのでさらに力の入れ具合を慎重にしつつ、手を動かします。 葉っぱの形に糊を置いたら、すぐに手を動かさずチューブと紙の間の糊が完全に切れるまで (大抵下に落ちます)待ちます。 この動作を忘れずに使うと、糊を全く意図しない所に引きずってしまうことはありません。 3.ドット(実) 実は小さなドットで表現していますが、紙に垂直にチューブの口を押し付け、そっと 真上にチューブを上げます。 紙とチューブ間の糊が切れるのを待ちます。 もし、糊を引きづったり、形が崩れてしまったら乾く前に爪楊枝の先で形を整えます。 糊が乾くと全体が少し平らになります。 |

|

|

|

| 一枚上記のような基本的な使い方でカードをつくってみると、大体の勝手はわかっていただけると思います。 次に応用編です。 3種類のラメ糊でお花を1つつくります。 1.左側の写真 3本チューブが並んでいますが、左から花の中心用、花びらの内側用、花びらの外側用です。 この3種類でドットを作る要領で基本の形をつくります(このまま乾かしたら花火みたいですね!)。 2.右側の写真 花びらの2色の境目をぼかし、全体を花びらの形に整えます。 細い筆が便利です。中心の糊には触れないように優しくポンポンと筆先を動かします。 日本画や七宝焼きの粉を置く要領なのですが、この動作が始めての方は、 とにかく優しく少しずつ形を作って下さい。 |

|

|

|

| もう1つのお花の作り方です。 1.左側の写真 花びらの数分ドットをつくります。 2.右側の写真 乾かないうちに爪楊枝で糊の上を軽く引っ掻きます。 花びらの縁をギザギザにしたい場合に便利な方法です。 |

|

|

|

| お花部分が乾いてからの話ですが、見た目にもう少し ボリュームが欲しいな、と思ったら背景にラメを加えて みましょう。 右の写真は花びらの隙間に青いラメを埋めるところです。 最初に小さなドット状に糊を置いてから細筆でぼかします。 糊は乾いたら跡が残らないので、ラメ粒の位置だけを 意識しましょう。 ぼかしてみて足りなければ、またドット状に少しの糊を 出します。 少量でラメ効果があるので、様子を見ながら少しずつ 糊を使う事が大切です。 ※筆は綺麗な水でマメにゆすいで毛先に残った粒子を 落としましょう。 |

|