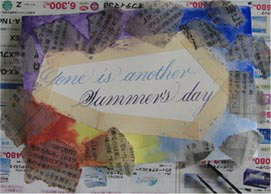

<2007年7月> 身近な道具でサマーカード! カリグラフィーの作品を作る上で様々な背景の作り方がありますが、 今回は身近な道具と昔からあるテクニックをミックスさせての ご紹介です。 リトル・ギャラリーも観て下さい! |

|

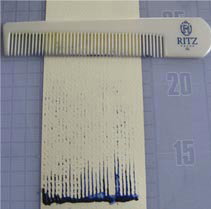

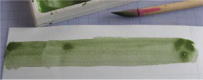

| 昔からの壁画に描く騙し絵やトールペインティングで使われるテクニックで 不透明水彩でも出来るものを応用してます。 まずは。。。 <その1 櫛を使う> 薄っぺらい紙は避けて下さい。 チューブから直接絵具を出しちゃいます。 その後中くらいの筆先にたっぷり水を含ませ、絵具の上をなぞります。 筆は毛が多くて水分を良く含む、写真のようなお習字用がお薦めです。 以降、今回はこの筆をずっと使います。 |

|

| 絵具の筋に櫛を垂直に当て、スーッと向こう側へ引き摺ります。 櫛はホテルのアメニティグッズで使わなかったような櫛 (何故か持って帰ってきてしまう)でOK。この為にわざわざ買うのは 勿体無いですから。 これを2回行うと下の状態に。十分に乾かしてください。 絵具によっては顔料の違いで乾いた後でも指でこすると 色が擦れます。仕上げる作品の状態によっては 不向きな時があるので必ず使いたい色を テストしてみて下さい。  |

|

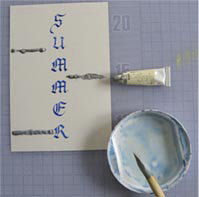

| <その2 スポンジを使う> ”櫛を使う”の応用編も登場。 まず文字を書いてしまって、銀色を直接紙の上に出します。 筆で水を含ませる際は水色に溶いた水を使っています。 紙は官製ハガキ使っています。 |

|

櫛は今度はコンパスを使うように弧を描きます。 そして次に登場するはスポンジ。 普通のスポンジのザラザラした面を使います。 ハガキサイズの作品であれば、数センチにカットし、少しずつ 色を加えたほうがコントロールが利きます。 水で溶いた絵具に直接ザラザラの面を浸し、 ”ポンポン”と叩きます。 |

|

| サンプルでは、銀色、ブルー、水色の三色をスポンジでつけています。 スポンジですから、色を変えたい時は軽く水でゆすいで水気を絞れば OKです。 右の写真でおわかりでしょうが、ハガキ全体が水分を含むので そねってしまいます。 全体を良く乾かしたら厚手の本などを乗せて下さい。 ある程度は平らになります。 |

|

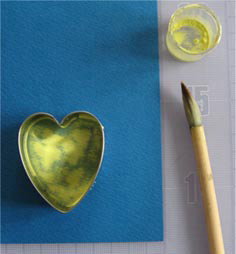

| <その3 クッキー用の型抜きを使う> 100円ショップで2個で105円。 ハート型と星型でした。 さて、作品にする紙に型抜きを置きます。 絵具を水っぽく溶いてつかうことと、またスポンジを使うので 薄手の紙は不向きです。サンプルはマーメイド紙。 型抜きを手で押さえて絵具は筆先を軽く叩くように 乗せていきます。 筆は引きずらない事。 その方が乾いた時に自然な濃淡が出ます。 |

|

| 型抜きをそっと外します。 きっちりしたハート形を求める、と言うよりはポワーンとした 感覚を楽しむものなので、輪郭線は気にし過ぎない方が良いです。 どうしても少し形を整えたい時は筆を引きずらないように すこーしずつ絵具を載せていきます。 濃い色の紙に明るい色を乗せたい時は必ず白を足して下さい。 (サンプルは不透明水彩の白+黄) |

|

| 再びスポンジ登場(前述同じもの)。 今度は白だけでポンポン叩きます。 叩く度に絵具の濃淡が出るので、単調な模様にはなりません。 |

|

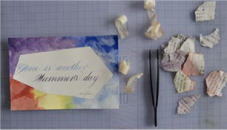

| <その4新聞紙を使う> まず文字を書く。そして、 1つだけ日用品でないものを使っています。 右のマスキングテープ。 しかし下記に説明する方法に限らず、絵具が付くことを避けたり 縞模様やチェック柄を作るのに大変便利。 基本的には仮止め用ですから、作品作成には必要になる はずです。1本はお持ちになることをお薦めします。 このテープについてここで初めて知った方は 8.マスキングテープを使うもご覧下さい。 右の作品の場合はテープの外側だけに色を塗って行くので テープ外側は丁寧に綺麗に貼って下さい! |

|

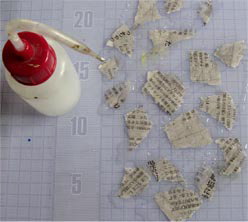

| 新聞紙登場。細かくランダムに手で千切ってたっぷりと 水を含ませます。 新聞紙でなくても吸水性の良い紙であれば良いのですが、 何気に濡れても丈夫なのでお薦め。 厚手のチラシなどは厳しいですな。 それと、紙の断面(端っこ)は使わないようにして下さい。 折角手で千切った良い感じを出してもそこに綺麗な直線が混ざると 違和感が出る時がありますので。 |

|

| マスキング・テープの周りに絵具を塗り、ランダムに新聞紙を 乗せていきます。 ここで注意したいことは絵具の濃さ。 色がハッキリ出る程度に水っぽく溶いて下さい。 新聞紙が絵具を吸い取ることで濃淡を出すのですが、 絵具の色が薄すぎると効果なし、絵具が濃すぎると 吸い取りませんから心配な方は練習して下さい。 また、新聞紙は濡らさなくても出来ますが、やはり絵具の 状況によっては吸い取りすぎたり吸い取らなかったり。 ボンヤリした濃淡を楽しみたい方はまずは濡らす方法で お試し下さい。使う紙にもよりますしね。 この紙は名前がわからないのですがケント紙より かすかに肌理があります。カッパープレート体は書き易かったです。 |

|

| ↑この状態のまま、完全に乾かして下さいねー。 何日も置くのも良くないです。 マスキングテープが剥がれ難く なります!! 写真右側は剥がしたテープと新聞紙です。 良く観ると新聞紙がうっすら色づいています。 この新聞紙を使うテクニックは大理石柄を使う時にも 用いられます。柄の境目に細い筆で鉱脈を書き入れるンです。 別の大理石柄は以前ご紹介した下記ページをどうぞ! 18.大理石模様にチャレンジ! |

|

| <その5綿棒を使う> あらかじめ手元に綿棒を数本用意しておきます。 ごく普通のサイズで結構です。 まず上記<その4>の時と同じくらいに絵具を溶きます。 薄すぎず、濃すぎず。 そして今回大活躍の中太の筆に絵具をたっぷり含ませ、 力を入れずに紙をなぞります。 |

|

| その後速攻で綿棒の先を押し付けて色を抜いていきます。 先をほんの少し水で湿らせたほうが反作用で一気に 吸い取ってくれます。 綿が完全に絵具を吸い取ってしまうまでは1本で何回か 同じ作業を繰り返せます。 |

|

| 応用編です。 綿棒の先をカリグラフィーペンぽく斜めにカットします。 |

|

| 今回”S”の色を抜きたかったので、”S”を3ストロークに 分けて書くとして、綿棒は3個先を斜めにカットしました。 この準備が出来てからたっぷりと絵具を塗り、 先を湿らせた綿棒で”S”を書きました。 写真はハガキサイズですが、このくらい文字が大きい場合は 1ストロークで綿が絵具を吸い取りきってしまうので ご面倒でも1ストローク1本にして下さい。 |

|