<2008年8月>  何か背景の上に文字を、 文字の上に背景を、と憧れる方は多いですが、 背景作りには絶対この方法で、 と決められる訳ではありません。 やはり身近な材料と、滲み止めの画材を組み合わせて 実験する必要があります。 ということで、いくつかご紹介します。 作品の詳細はリトル・ギャラリーを観て下さい! |

|

|

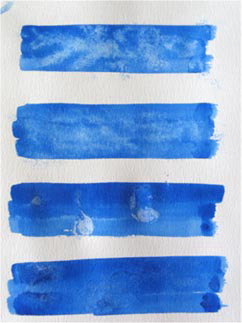

まず思いついた道具を使って実験です。 この時、仮で良いので使う絵の具や 紙を決め、それを実験に使うとこを お勧めします。 左の写真は同じ絵の具(不透明水彩ウルトラマリン) をほぼ同じ濃さで紙に塗り、乾かない内に色々と 乗せた状態です。 このまま絵の具が完全に乾くまで、乗せた物は 動かしていません。 |

|

左側から、何を乗せたのか順次説明します。 1.写真上 折り込みチラシを千切り、全体を水で湿らせてから 載せました。 2.写真中央 同じ折り込みチラシを湿らせずに載せました。 ※結果、浸透圧で1.のほうが柄がハッキリ出ます。 3.写真下 輪ゴムを載せました(水はつけずにそのまま)。 |

|

1.写真上 タオル地の布を水で濡らして、軽く絞ってから 紙面を軽くたたいた状態です。 2.写真上から2番目 同じタオル地の布を濡らさずに、紙を叩いています。 *タオル地でも、濡らした方が柄はハッキリ出ます。 3.写真上から3番目 脱脂綿を小さく丸めて水を含ませ、軽く絞った状態で 上に乗せ、乾くまでそのままにした状態。 4.写真下 脱脂綿を湿らさずにただ乗せておいた状態。 *脱脂綿は濡らさないと、乗せて乾かす 意味がなさそうです。 |

| 上記実験を踏まえ、下記作品を作りました。 ただ、絵の具の種類・紙質やその時の温度・湿度で結果は変わってきます。 上記と同じような結果を出したくて同じ方法を取っても出るとは限りません。 いきなり本番の作品に取り入れずに、ご自分で必ず実験して下さい。 また、他にラップやティッシュも背景作りの材料として良く使われます。 ご自分の身近にあるもので、何か模様が作れないか色々試してみて下さい。 |

|

|

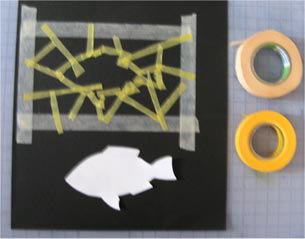

今回、背景作りということでマスキング・テープを 復習がてら使っています。 右上マスキング・テープはこのサイト内でチョイチョイ 使っていますが、右下の黄色いテープは、より粘着力 が弱いテープです。 今回は差をあまり感じませんでしたが、 和紙のようなけば立ちやすい紙には黄色いのが お勧めです。 また、これから説明する作品は必ず同じ魚の型紙を 使いました。 |

|

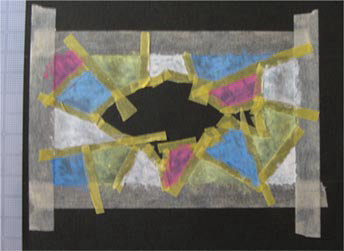

上の状態に彩色した後です。 色を塗る際は、筆先だけを紙に軽く押しつけました。 結果、少しぽわぽわした質感が残ります。 この質感を出したい場合は絶対に筆を引き面ないで 下さい! |

|

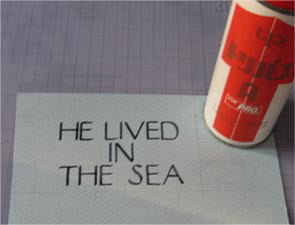

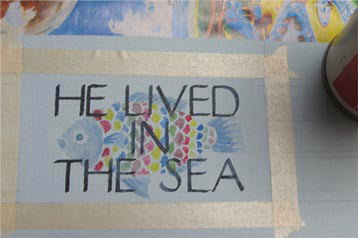

次に文字を書いてから背景を重ねていく 過程です。 水彩絵の具の滲み止め用スプレー(トリパブA)を 文字を書いてから吹き付けています。 |

|

文字 ↓ スプレー ↓ 魚を描く ↓ スプレー まで進んだ状態です。 |

|

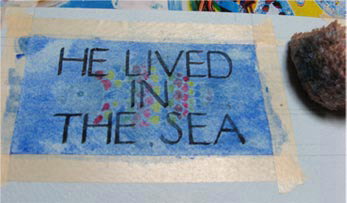

マスキング・テープで囲んだ部分全体に 彩色し、タオル地を湿らせて絞った状態で 紙を軽く叩いています。 |

|

今度は マスキング・テープで囲んだ内側をピンクに塗る ↓ 輪ゴムと水で湿らせた脱脂綿を乗せて乾かす ↓ 輪ゴムと脱脂綿を剥がし、魚を描き加える ↓ マクソン デザインパウダーを振り掛ける ここまで来た状態です。 その後粉を払い、文字を書きいれました。 |

| 仕上がりはぜひリトル・ギャラリーをご覧になって下さい。 ここでスプレータイプと粉タイプの滲み止めが出てきましたが、 どちらも表面をコーティングして紙の目止めをする効果もあります。 従って、これらを使用後に文字を書くと滑り過ぎたり、あるいは絵の具の吸い込みが悪く、 線のメリハリが出にくいこともあります。 その点を念頭に置いて取り入れてみて下さい。 また、ガム・サンダラックもデザインパウダーと同じ効用があります。 いずれにせよ粉タイプはしっかり払ったつもりでも粉っぽさは残り易いので それが嫌な方はスプレータイプがお勧めです。 でもスプレー、臭いです。 換気の良いところでご使用下さい。 |

|

|

<番外編> 左の写真は実際のレッスンでお話しながら 作った背景です。 なので、非常に適当につくった背景ですが 何か使えそうだったのでサマーカードに しました。 こちらも仕上がりはリトル・ギャラリーを! |