基本色に慣れる |

|

| Vol.57 2010年3月 |

| カリグラフィーを始めて日の浅い方は、大抵経験しますが、 ついパッと目の色に惹かれて絵の具やインクを衝動買い、 その後1、2回使ったきり。 この無駄なお買い物を極力抑え、 堅牢な材質を意識することで長持ちする作品作りを目指しましょう! (注) 以下、私見に基づく色彩論を説明します。 違う考え方がいくつもあるはずです。 既に先生に付いて、カリグラフィーや絵を勉強している方は、 まずは先生の持論に基づいて作品を作られて下さい!  リトル・ギャラリーも観て下さい。 |

|

今回はガッシュ(不透明水彩絵の具)を使って説明します。 お薦めの理由は水の量でマット感、透明感を調整出来ること、 字が滲みにくいこと、この2点です。 ポスターカラー ↓ ガッシュ ↓ (メーカーにより半透明あり) ↓ 透明水彩絵の具 ↓ インク この4種類は下に向かう程粒子が細かくなります。 かつ、透明感が増します。 粒子が重いと、滲みにくいけどペン先に詰まりやすい、 粒子が軽いと文字を重ねるなどマット感は出し辛く、滲み易いです。 諸々考慮して、やはりガッシュがお勧めしやすいです。 インクは、カリグラフィーをやっている限り何本か持つことになるでしょうが、 色やメーカーによっては勿論滲みにくいこともあります。 ただ、これからお話する混色については インクはデリケートなので同メーカ―同志で行うことをお勧めします。 ポスターカラーは、粒子の重さ故、キレイに色を混ぜることは一番難しいです。 また、アクリル系の絵の具はマメにペン先を洗わないと、 固まってしまうので慣れてない方にはお薦めしません。 ガッシュ、透明水彩間はメーカー関係なく混色しても大丈夫です。 (何百年も持たそうと思ったら、話は別ですが。。。) メーカーは大抵の大きめの画材屋さんにある、クサカベかホルベインが手軽でお勧め。 ウインザー&ニュートンやレンブラントなど、上見れば超高級の絵の具が存在しますが、 大抵小さなチューブ一本使い切るのも数年かかるし固まってくるし。 お小遣いと良く相談して下さい。 |

|

|

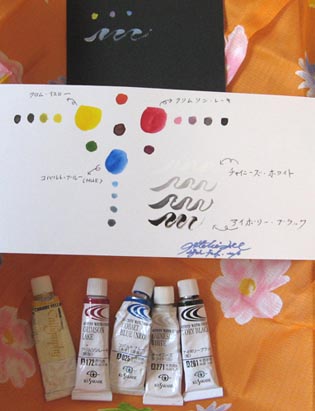

3原色+白黒です。 3原色は、いわゆる真っ黄色、真っ赤、真っ青を揃えます。 ●黄 サンプル:クロム・イエロー 類似色:パーマネント・イエロー、カドミウム・イエロー ※レモン・イエローはキレイですが、混色用には弱いです。 ●赤 サンプル:クリムソン・レーキ 類似色:アリザリン・クリムソン、カドミウム・レッド、 カーマイン・レーキ ※若干紫よりの赤を選んで下さい。 ●青 サンプル:コバルト・ブルー(ヒュー) 類似色 :ウルトラ・マリン ※ターコイズ・ブルー、セルリアン・ブルーなど グリーン寄りは混色に向きません。 HUE(ヒュー)は色合いのことですが、 これと”ネオ”は大抵廉価版をさします。 ウルトラマリンなんて、本当は宝石 (ラピスラズリ)使いますからねー ●白 サンプル:チャイニーズ・ホワイト 類似色:チタニウム・ホワイト、パーマネント・ホワイト ●黒 サンプル:アイボリー・ブラック 類似色:アース・ブラック 各原色の大きい●から、少しずつ黒を強めたグレーを 4パターンずつ作っているのが左の写真です。 各原色2色ずつ、そして3色を混ぜた色を含めると これだけで19色+白+黒作る事が出来ます。 |

| <毒性について> 画材として売られている絵の具は、ごく普通の使い方をしている分には健康に問題ありません。 それを踏まえた上で、 体に良いものだけを身の周りに置くことを心がけている方、小さなお子さんをお持ちの方は、 絵の具の原材料に気を配らなくてはいけません。 各絵の具メーカーはカタログ等で毒性について表記しています。 ホルベインは分かりやすく、チューブに”×”が書いてあります。 ”カドミウム中毒”、”鉛中毒”という言葉が一般的にある通り、これらの原材料にも毒性を含みます。 ”カドミウム〜”とついた絵の具は発色が良く、混色にも向き、上記の類似色としても出てきます。 私も愛用しています。ですが保管等には気を付けて下さい。 ”鉛白”は古代より塗料、化粧白粉として愛用されています。いわゆる”真っ白”です。 片や、自前で絵の具を練っていた時代の画家病として、昔の女性の、長年化粧をした肌のダメージとして 鉛害が一因としても挙げられています。 昔は白を表現するために不可欠でしたが現在では毒性を避ける工夫がされているので シルバーホワイトはメーカーの毒性の有無を確認してください。 また、ジンクホワイトは時間が経つとヒビが生じやすくなります。 明治の画家の絵が痛み易いのは高湿度、不慣れな画材の誤用、そしてジンク・ホワイトも 原因の1つと言われます。 ”ジンク・ホワイト”は白くハッキリ書ける便利な色です。 しかし、絵の具の層を重ねる作品は、出来るだけ上の層に、 そして保管に気を配って下さい。 また、今では学童用にはチューブが金属からラミネートに変わりましたが (サクラクレパスの説明が分かりやすいです(^_^)) これも鉛に直接子供が触れるのを避けるため。 ということは小さなお子さんがいらっしゃるお家は普通の金属チューブの扱いに気をつけてください。 ※ 上記のような注意事項・堅牢性は画材メーカーのサイト、カタログ等で説明しています。 |

|

| <基本色について補足> 一言で白、黒と言っても様々な種類があります。 上記の各色はカリグラフィー作品を書く際の混色に向く色を取り上げました。 まずは混色時に色を濁らす絵の具は避けることが大切です。 それには赤+青+黄=茶色 という事実を頭にたたき込んで下さい。 例えば、 ●ヴァ―ミリオン(朱色)+コバルトブルー : これでは綺麗な紫は出来ません。ヴァ―ミリオンが赤と黄を持っているからです。 ●クリムソンレーキ+クロム・イエロー : オレンジは出来ますが、クリムソン・レーキが青みを微かに含むので、 突き抜けたようなオレンジが欲しい時は、オレンジ寄りの赤が必要です。 ただし、最初の例のような違和感はないですので、普段使いはクリムソン・レーキで十分 ●セルリアン・ブルー+クリムソンレーキ : やはり綺麗な紫はなりません。 セルリアン・ブルーがグリーン寄り(青+黄)だからです。 印刷では青はセルリアン・ブルー、赤はマジェンタが一般的に原色に相当しますが、印刷用インクと絵の具は 発色が異なります。 同じ色名+ライト、もしくはディープとつくことがあります。 メーカーによって、やはり発色が異なります。 ★やっぱりチューブの帯と色名だけで判断するのでなく、絵の具を溶いた状態のサンプルを 確認することをお勧めします! 3原色を混ぜると、茶色、と出てきましたが一般的なイメージの”茶”とは少し異なります。 茶系はバーント・アンバー、バーント・シェンナ、セピアが堅牢性もあり、お勧め。 このように、自分で色を作ってみて、欲しい色が出来なければ少しずつ3原色から離れた色を書い足して下さい。 これで、”折角この間、良い色が作れたのに、どの絵の具を使ったか忘れた―”ということがなくなります。 最初から混色された色(ピンク、紫など)は堅牢性が低いものが時折あります。 これも必ず各種メーカー表記していますので、確認して下さい。 これを繰り返していると、ご自分の好みの絵の具パレットが現実にも、頭の中にも出来てきます。 それはグラフィックソフト等で色指定する時にも自分で色を考える、など 活かされてきます。 |

|

|

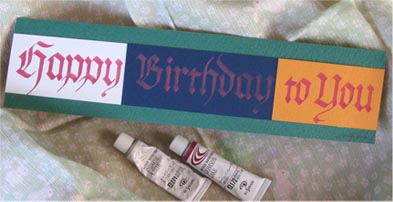

今回の3原色+白黒に基づいた作品です。 左の作品は、黄色と青だけ。 黄緑、青緑を作り、グラデーションを作りながら 書いています。 敢えて水で薄めて書いています。 ガッシュでもこのように薄く書けます。 書き心地・見た目両方に透明感を求める方は インクがお勧め。 |

|

補色や明度・彩度については今回はあまり触れませんが、 しかし正直、左端は補色を意識した作品です。 白+赤で濃いめのピンクを作りました。 そのピンク一色で書きましたが、背景が変わると 発色が変わるというサンプルです。 白い紙の上では自然とハッキリ見えます。 紺色の紙の上では少し青みを含んだピンクなので 同化してビビット感はないですね。 オレンジが背景となると、補色関係ですので 反発しあい、字が浮き上がります。 かつちょっと濁ります。 (ガッシュで書いても完全な不透明ではないので) |

|

花模様の葉の部分がポイントです。 黄色+黒でグリーンを作っています。 知らないと、黄色+青だけでグリーンを作りがちですが、 この2色の組み合わせは葉の色にお勧め。 文字は赤+青の紫一色で。 花部分は、この紫に少しずつ白を足して、 紫のグラデーションを作っています。 ちなみにこの花と葉の部分、 上記サンキューカードの”T””Y”と同じ 丸筆を使って書きました。 |

|

白を混ぜることに慣れるためのサンプルです。 左上の”祝”はゴールドにほんの少し白を混ぜています。 ゴールドは、それこそメーカーによって 発色・粒子の大きさが異なります。 ご自分がどんなゴールドを求めているのか、 良くイメージされ、かつサンプルがお店にあれば 確認してから購入して下さい。 右下のサンキューミニカードは、三原色に それぞれ白を混ぜて書いています。 この白の量ですが、 料理で言うと、鍋料理や煮物など料理する際の ”塩少々”という感覚です。 白は、他の色より乾くと上にくるので、 白っぽくなりやすいです。 「こんな少しで良いのかな」という量から、 良く筆で混ぜて発色を確認して下さい。 |