|

セルティック・ハーフアンシャル体 説明 |

|||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||||||||||

| 基本練習1(I)、基本練習2(O)に属するアルファベットがスムーズに書けたら下記の文字もどんどん書いてみましょう。 (ちょっと特殊なのは後回しにします) ちなみに”F,K”は”T”に慣れてからトライしたほうが楽だと思います。 |

|

|

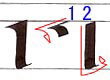

”1”です。”I”と同じです。 |

|

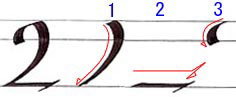

”2”です。アッセンダーとXハイトを使います。 書き順1 ペン先15度でアッセンダーからXまで緩くカーブしながら降りていきます。 書き順2 ”Z”の書き順2と同じです。 書き順3 書き順1の始点から少しXハイトに入ったところまで短くカーブします。 |

|

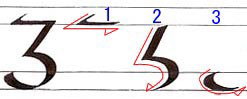

”3”です。Xハイトとディッセンダーを使います。 書き順1 ”T”の書き順2の書き出しを参照。 書き順2 Xハイト内を斜めにおり、下3分の1あたりで右に膨らみます。 そのままアッセンダー域を降ります。 書き順3 ベースラインから書き順2の終点に向かって底を書きます。 |

|

”4”です。 書き順1 アッセンダーからXハイトを降り、最後は”I”の書き順2と同じです。 書き順2 ”H"の書き順3と同じです。 |

|

”5”です。Xハイトとディッセンダーを使います。 書き順1 Xハイト内を垂直に降りてから下3分の1辺りで右に膨らみ、アッセンダー内を そのまま降ります。 書き順2 ディッセンダー内を書き順1の終点に向かって短く底を描きます。 書き順3 書き順1の始点から右に水平線を引き、終わりは”2”の書き順2と形が同じです。 |

|

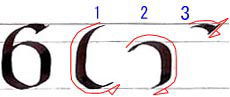

”6”です。アッセンダーとXハイトを使います。 書き順1 アッセンダーから緩くカーブして入りますが、Xハイト内に入ったら”O”の書き順1を イメージします。 書き順2 ”o”の書き順2と同じですが、書き出しは書き順1の内側からペン先の太さを出します。 書き順3 書き順1の始点からアッセンダー内を小さくカーブします。 最後にペン先30度で細い線を出します。 |

|

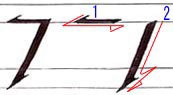

”7”です。Xハイトとディッセンダーを使います。 書き順1 ”3”の書き順1と同じです。 書き順3 ”y”の書き順2と書き方は似ていますが、ペン先15度のままでしっかり斜めに降り、 最後に30度で細い線を出します。 |

|

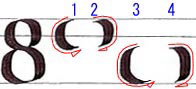

”8”です。 書き順1・2 アッセンダーからXハイト上4分の1あたりまで小さな”O”を書きます。 書き順3・4 Xハイト下4分の3を使って”O”を書きます。 ※ 全体を書いた時にできるだけ左右均等になるようにしましょう。 |

|

”9”です。アッセンダーとXハイトを使います。 書き順1 アッセンダーからXハイト半分とちょっとを使って”O”書き順1を少し細身にした 形を書きます。 書き順2 書き順1の始点からベースラインまでまで緩いカーブで降りていきます。 最後に細い線を出して止めます。 ※2004年5月に掲載の際、画像と文章を間違えていたので、訂正致しました。 申し訳ありません(2004年6月)。 |

|

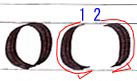

”0”(ゼロ)です。 書き順1・2 基本的に”O”と同じですが、心持ち細く書いて”O”と区別をつけます。 |

|

セルティックハーフアンシャル体の中で独特な書き方の1つとして 文字間の空け方があります。 アンシャル体と同じく基本的には少し離して書きます。 ところが丸みのある字はお隣さんとくっつく習性があります。 その為に全体を観た時に不可思議な印象があり、また独特の魅力でも あるのですが、くっつくどころか思い切り合体させる場合があります。 この2つないし3つが合体した字のことを合字(ごうじ)と言います。 英語で”ligature”(リガチャー:紐、縫合糸の意”リガチュア”と表記することもあります)と言い、 連字、抱き字とも訳しますが、合字が一般的です。 ”fused letters”、”conjoined letters”(いずれも融合した、共有している文字の意) とも呼ばれますが、リガチャーが一般的です。 この言葉は当欄をお読みになった機会にぜひ覚えて下さい。 この書体に限らず紙の節約・横着兼ねて手書き文字に出現する手法であったため印刷用語と して残っています。 パソコン内のフォント(=書体)に凝る方は目にすると思います (一文字分のバイト数に2文字出現した時)。 発音記号でお馴染みの”a”+”e”、あるいは 当HPのイタリック体バリエーションで御紹介している ”tt”、”ft”、”ll”(2種類のうち右側)が合字に該当します。 左は”c”+”e”(だと思います。。。)。 |

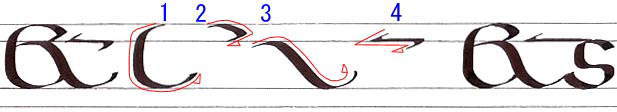

合字の典型的な記号に”&”(ampersand)が挙げられます。 ”and”はラテン語の”et”と同じ意味なので、”&”も”et”を組み合わせた形が元になっており、 下の”&”は”et”の面影を残しています。 書き順1 アッセンダーからXハイトを使ってたっぷり大きく左半円を描きます。 必ず、終点はしっかり持ち上げて太い線を出して下さい。 書き順2 書き順1の始点からアッセンダー内を使って頭を描きます。 書き順3 ウエストラインの少し下を始点に書き順1の線の中から右下向かって大きく張り出しながら 降りていきます。ベースラインまで来たら、左回りに少しカールします。 書き順4 ”T”の書き順2と同じです。 標準のサイズは図の左ですが、実際に作品で使用する際は書き順3の終点と書き順4の水平線の 長さには注意が必要です。次に来るアルファベットに繋げてしまうことがあります(右端参照)。 ”アンド”+”スペース”+”エス”が普通ですが、ここでは”ア〜ンドエス”という感じ(?)です。 |

|

|

|