|

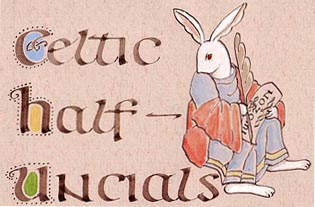

セルティック・ハーフアンシャル体 説明 |

|||||||||

|

|

|||||||||

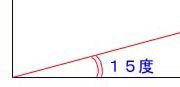

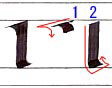

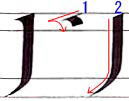

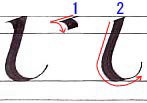

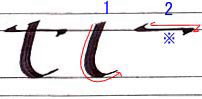

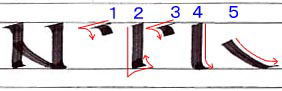

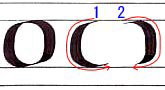

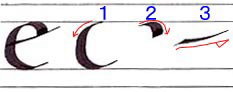

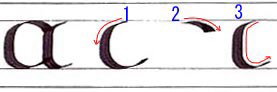

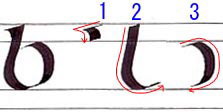

セルティック・ハーフアンシャル体(Celtic half-uncials)の説明です。 セルティック大文字体の1ページ目で少し説明しましたが、 大陸からキリスト教布教と一緒に渡ってきたアンシャル体、ハーフアンシャル体が元になっています。 このセルティック・ハーフアンシャル体は主に聖書の文章を書く時に使われました。 タイトルや大項目の頭文字は大文字体にまかせて小項目には頭文字を少し装飾したりもします。 これまで古い時代の書体を説明する際にお話してきたとおり、この書体も 書き方は1種類ではなく、さらに呼び名が複数あります。 ”Irish majuscule”(アイリッシュ マジャスキュル) ”Irish Half−uncial”(アイリッシュ ハーフアンシャル) ”Insular majuscule”(インシュラー マジャスキュル) そして ”Celtic Half-uncial”です。 ”majuscule”は大文字体と訳します。 ”Insular”はラテン語で、英語の”Island”です。 アイルランドの修道院はそれぞれ小さな島に建っていたので ”Irish”や”Insular”が頭につき、ケルトの文化の中で完成された 書体なので”Celtic”ともつきます。 また、大文字体と聞くと私たちはすぐにローマ大文字体が元になっている形を思い浮かべますが、 ローマ大文字体が大文字の代表格として全世界に広まるのは印刷物が身近になった近代以降 と言っても過言でありませんし、現代での感覚に近い使われ方をする大文字は ”Capital letters”と呼ばれます。 ケルト及び中世期は文章を書くための書体として漢字でいう楷書が ”majuscule”(アルファベット全体をみた時に文字の高さがあまり変わらない書体) 行書体にあたる、主に日常の書面や聖書への注釈などに使う書体を ”minuscule”(小文字体)と呼びます。 ということで、訳語にとらわれすぎないほうが理解しやすいです。 また、セルティック・ハーフアンシャルと呼ばれる事があるのは 元来大陸で日常書きや注釈書きに良く使われたハーフアンシャル体を主にお手本 としたからです。 このハーフ・アンシャル体というのがこれまた色んな形があるんです。 当HPでご紹介したのは注釈書きに使いやすいXハイトがとても低いタイプですが、 アンシャル体と殆ど変わらない形もあります。 しかもセミ・アンシャル体(semi-uncial)とも呼びます。 いかに複雑なヨーロッパの中世史の中で書体が培われてきたか、垣間見るようです。 ともあれケルト人独自に”majuscule”と”minuscule”を発展させ、 逆に大陸へ書体の最新トレンドとして影響を与えた訳ですから そのパワーに尊敬の念を抱きつつ、ぜひ取り組んで下さい。 引き続き、”The art of Illuminated Letters"(A PRACTICAL GUIDE FOR CALLIGRAPHERS) を参考にしていますが、ここでのセルティック・ハーフアンシャルは取り組みやすいように本の中で少し形を 変えています。しかし、ケルトの感じを出すには十分ですし、当HPの初心者の方を中心とした 様々な方にカリグラフィーに親しんでいただく目的に沿っている形です。 アルファベットによっては私の独自の判断でさらにケルトっぽい形をご紹介しています。 できれば先にアンシャル体は書いてみて頂きたいなあ、と思っています。 形は似ていますが、セルティック大文字体に負けずペン先の角度が凄いんで。。。。。 (2004年6月) |

||||||||||