|

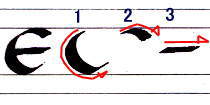

”E”は書き順2まで”C”と同じです。

書き順 1 ウエストラインを少し空けて書き始め、半円を書きます。

書き順2 始点は書き順1の始点と細く繋ぎ、丸っこく頭をつくります。

書き順3 Xハイトの真ん中に太い横ラインを水平に引きます。 |

|

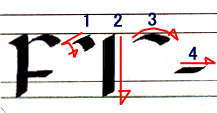

”F”です。

書き順1 角を作ります。

書き順2 ウエストライン〜ディッセンダーラインに垂直の太い縦ラインを降ろします。

書き順3 縦ラインの横に丸いカーブを書きます。

書き順4 ベースラインより少し上のところで短い横ラインを引きます。 |

|

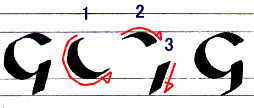

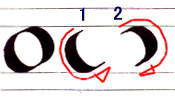

”G”は”C”の書き順2まで同じです。

書き順1 ウエストライン少し下から書き始め、半円を描きます。

書き順2 始点は書き順1の始点と細く繋ぎ、丸っこく頭をつくります。

書き順3 書き順1の終点に少し右に傾斜した短い直線を添えます。

※ 右端の”G”は書き順3だけ異なります。 |

|

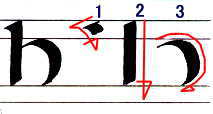

”H”です。

書き順1 角を作ります。

書き順2 アッセンダーライン〜ベースラインに垂直の太い縦ラインを降ろします。

書き順3 出だしは”O”の右半分を書くつもりで始めます。終点はベースラインにきちんとつけます。

※ 丸っこく書きたいばかりに幅広になりやすいので”O”などの

文字の幅と同じくらいに書けるように意識して下さい。 |

|

基本形1を参照して下さい。 |

|

”J”です。

書き順1 角を作ります。

書き順2 ウエストライン〜ディッセンダーにちょっと入ったところまで垂直のタテラインを降ろし、左へ細いラインを

出します。

|

|

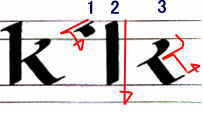

”K”です。

書き順1 角を作ります。

書き順2 アッセンダーライン〜ベースラインに垂直の太い縦ラインを降ろします。

書き順3 図のように右側を書きます。途中折り返す位置はXハイトの真ん中を目安にして下さい。 |

|

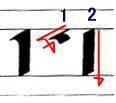

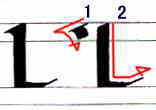

”L”です。

書き順1 角を作ります。

書き順2 アッセンダーライン〜ベースラインに垂直の太い縦ラインを降ろし、そのままベースラインに

沿って横にラインを引きます。終点で細いラインを出して下さい。

|

|

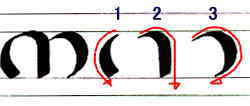

”M”です。アンシャル体の特徴がよく出た文字の1つです。

書き順1 ウエストラインの少し下から左に緩いカーブを描きます。

書き順2 書き順1の始点に合わせてスタートします。頭に丸いカーブをつくったら垂直の縦ラインを降ろします。

書き順3 書き順2の始点の高さに合わせ、丸いカーブを描きます。

※ 2つの山の空間が同じ面積になるように書きます。書き順3は”H”の書き順3を意識されると良いと思います。

2つの山頂が丸っこくなるよう練習して下さい。 |

|

|

”N”は2種類ありますが、どちらも少しくせがあります。

最初の”N”は、

書き順1 Xハイト上3分の1から垂直に縦ラインを降ろし、ベースラインに着いたら、右斜めにペンをあげ、

左に戻ります。

書き順2 書き順1よりもかなり左側を始点とします。細いラインをだしてから、Xハイトの上から下まで幅の

ある斜線を引き、細いラインを出してから止めます。

書き順3 書き順2の終点位置を目安に角をつくります。

書き順4 書き順3に重ねながら、垂直にラインを降ろしますが、最後に書き順2の終点をなぞり、ソフト感を出します。

※ この”N”の難しさは書き順1と2をきれいに重ねることです。

下の”N”です。

書き順1 ウエストラインの少し下から垂直に、かつ柔らかく太いラインを降ろし、最後に細いラインを出して止めます。

書き順2 書き順1の始点に重ねてXハイトの上から下まで緩やかなくねりを入れながら、斜めに降ろします。

書き順3 細いラインを出してから上から下まで柔らかく降ろします。

※ どのラインでも少しくねらせますが、くねくねになりすぎないよう、注意して下さい。 |

|

基本形2を参照して下さい。 |