|

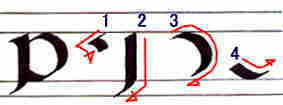

”P”です。

書き順1 角を作ります。

書き順2 ウエストライン〜ベースラインに垂直の太い縦ラインを降ろし、ディッセンダーの

領域で左にゆるく曲がります。

書き順3 ”O”の右半分と同じ丸っこく半円を書きます。

書き順4 最後に下のカーブを右から左へ書き、書き順3の終点と繋げます。 |

|

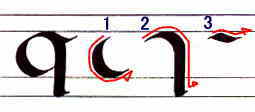

”Q”です。

書き順1 ウエストライン少し下から書き始め、半円を書きます(”O”の左半分と同じです)。

書き順2 書き順1の始点と細く繋ぎ、書き出しは”O”の右半分と同じにしますが、Xハイト3分の1を

過ぎたら、ディッセンダーの下まで垂直に降ろします。右斜めに柔らかく持ち上げて止めるの

がポイントです。

書き順3 書き順2の頭をなぞりながら、ヘッドラインを加えます。

※ 書き順2が難しいようでしたら、ここだけ別個練習してから”Q”を完成させて下さい。 |

|

|

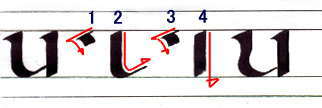

”R”は2種類あります。ディッセンダーまでラインを伸ばすかどうかの違いだけですが、書き方も少し異なります。

最初の”R”です。

書き順1 角を作ります。

書き順2 ウエストライン〜ベースラインに垂直の太い縦ラインを降ろし、今度は上3分の1までなぞりながら戻ります。

図のように、右へ丸く張り出し、Xハイトの真ん中から右下へヒゲを書きます。

下の”R”です。

書き順1 角を作ります。

書き順2 ウエストライン〜ベースラインに垂直の太い縦ラインを降ろし、ディッセンダーの

領域で左に緩く曲げて、止めます。

書き順3 ウエストラインのペン先1つ分下から、右へ張り出したカーブを書き、真ん中から右下へヒゲを書きます。

※ 図上の”R”はアンシャルらしい柔らかさを利用したい時、図下の”R”はアンシャルの中にもスマートさが欲しい時に良さが出ます。 |

|

”S”です。

書き順1 ウエストラインの少し下から図のようなカーブを描きます。

書き順2 書き順1の始点から右へ丸く頭を書きます。

書き順3 左から書き順1の終点へ向かって丸くお尻を書きます。

※ 書き順1でXハイトいっぱいに書くと、Xハイトから大きく

はみ出した”S”になりやすいので、上下に余裕を持たせて下さい。

頭がお尻より大きくならないよう、気をつけて下さい。 |

|

”T”の書き方は主に3種類ありますが、左端の”T”が1番アンシャル体らしいです。

書き順1 図のように左から右へ長めの水平線を引きます。

書き順2 ”O”の左半分のような丸い半円を書きます。

※ 残り2つの”T”は書き順2のみ異なります(図参照)。 |

|

”U”は2種類あります。

書き順1 角を作ります。

書き順2 ウエストラインから垂直に降ろし、カーブを作りながら右斜めで止めます。

書き順3 角を作ります。

書き順4 ウエストライン〜ベースラインまで垂直に降ろします。

※ 右端の”U”は書き順2で左へ柔らかく張り出してからカーブを作るところだけ異なります。 |

|

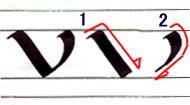

”V”です。

書き順1 図のように左から右へ斜めにラインを降ろします。

書き順2 ウエストラインから書き順1の終点に向かって緩いカーブを作りながら降ろします。

※ バランスをとろうと左右を同じ長さにしがちですが、ペン先30度の場合はそうすると右に

重心がかかりがちなので、左を長めに書いてみることをお勧めします。 |

|

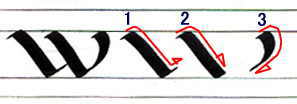

”W”です。

書き順1 図のように左から右へ斜めにラインを降ろします。

書き順2 書き順1に平行して斜線をもう一本加えます。

書き順3 ウエストラインから書き順2の終点に向かって緩いカーブを作りながら降ろします。

※ 作業としては”V”の応用編みたいなものなので、”V”を練習済みだと楽に書けます。

|

|

|

”X”です。2種類あります。

図上の”X”

書き順1 Xハイト内を図のように上から下まで斜めにラインを引きます。

書き順2 ウエストラインにペン先をあて、柔らかく左斜め下に降ろします。

始点と終点は柔らかいカーブですが、その間のラインは細い直線になります。

(Xハイトの真ん中で書き順1と交わるようにします)

図下の”X”

書き順1 上記同じくXハイト内を図のように上から下まで斜めにラインを引きます。

書き順2 ウエストラインに右から左へ短く水平に動かしたら一気に左斜め下へ降り、

ベースラインも短かくペンを動かします。

|

|

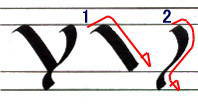

”Y”です。”V”の形を少し変えたものと思って下さい。

書き順1 ”V”同様、Xハイト内を上から下へ斜めに降ります。

書き順2 図のように書き順1の終点と重なるよう、カーブを描きながら降りていきます。 |

|

”Z”です。

図のように、一筆で書きます。Xハイトの上下ガイドライン(ウエストライン・ベースライン)に沿った水平線を引くこと、

上から下へ斜めに降りるとき、段々ラインが細くなることがポイントです。 |