<2008年7月> 渦巻きでサマーカード! 以前”円形”カードの作り方をご説明しましたが、その続編です。 この説明に沿って”円形”を試して下さった方を前提に説明していきます。 該当しない方には意味が分かりづらかったり、 すでに何らかの方法で円形や渦巻きで作品を作成した方には まどろっこしいところもあるはずです。 渦巻き作りの考え方は一つではありません。 下記はなるべく失敗しないよう、慎重にということを 念頭にしておりますのでご了承下さい。 作品の詳細はリトル・ギャラリーを観て下さい! |

|

| まずは”円形”カードの説明時と同じことから始めます。 必ず、書きたい文章を横一列に書いてみて下さい。 この時、行間は狭めにして下さい。特に大文字と次の小文字、単語と単語の間が いつもの癖で空いてしまわないように意識して下さい。 今回はC−2(3ミリ幅)で、またなるべく分かりやすいように小文字のみで書いています。 横17センチになりました。 |

|

|

|

| 【1.半径を求める】 また、同じ計算を行います。 全体の長さ=3.14×直径 この計算式からだいたいの直径は 17センチ=3.14×5.4センチ。 半径は2.7センチですが、切り良く3センチとします。 この半径を渦巻きの場合は小文字のベースラインと考えます。 ※今回外側から内側へ、なおかつ中心点に向けて文字を書くので ”ベースライン”と表現しています。 外側に向けて文字を書く時はこの半円は”ウエストライン”となります。 また、渦巻く方向も逆になります。 |

|

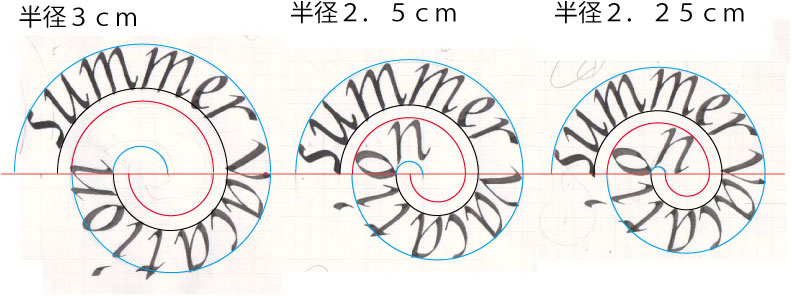

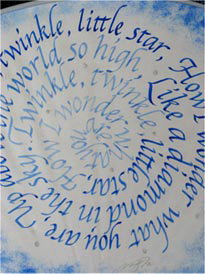

| 【2.実例】 具体的な説明に入る前に、上記で求めた半径3cmをベースラインにするとどうなるか確認して下さい。 左端が半径3cmですが、中心にかなり余白があります。 一番避けたい、外側から文字を書いていって、文章が入り切らなかったという事態は避けられます。 文章の長さ・書体に関係なく、ゆとりを作れるのでお試し下さい。 (長文の例は下記【番外編】参照) この余白を埋めたい場合、 ・行間を広げる ・半径を縮める と言った考え方がありますが、 半径2.25センチまで縮めるだけで随分変わります(右端参照)。 私の場合、最終的には”S”を大文字に換え、半径2.5センチで 楕円を作りました。 あまりキチキチに楕円上を字で埋めたくないなーというのがあったので。 最終的な作品がこちら↓  |

|

|

|

|

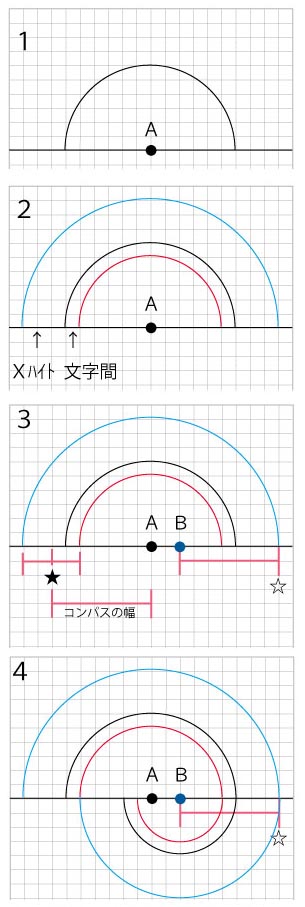

【3.外側から内側に向かっての渦巻き】 1.まず水平線を引く。 中心点Aの位置を決める。 文章の長さ=直径×3.14 の考え方から計算した半径の長さ(例は3cm)で上部に半円を描く。 2.半円(黒線)を基準に Xハイト(青線)、行間(赤線) に該当する半円を描く。 注:左図はXハイト15mm、行間5mmを 想定していますが、 当然ペン幅・書体・デザインによって値は変わります。 この値はあくまで例です。 3.中心点A〜青線までの幅にコンパスを合わせます。 その状態で下記の分コンパスの幅を縮めます。 (Xハイト+行間)÷2=左端の青線〜★ 中心点A〜★の幅にコンパスを合わせます。 コンパスの幅を変えずに180度回転させ、 右端(☆)に合わせると、中心点Bが決まります。 4.中心点Bにコンパスの針を置き、下半円を描きます。 上部赤線と下部青線の左端が合います。 このように中心点Bと下部青線が確定すれば 内側に向かって半円を付け加えるだけ。 |

| 上記手順で一度渦巻きを作ってみると、 半円の組合せで渦巻きが成り立つことが認識できます。 上下半円の、どことどこの端を合わせるかをつかめれば、上の欄内のような計算をしなくても コンパスががあてられるようになります。 例より階層の多い渦巻きを書く際、上半円の中心点は常に”A”です。 下半円の中心点は常に”B”です。 文字を書く時もその時の位置に従って、中心点を意識しながら書くと、 変てこりんな方向に書いてしまうことはなくなります。 また、”【1.半径を求める】”で述べた通り、 最初に引いた半円(黒線)をウエストラインとすると、渦巻く方向も逆になります。 そう言う時は中心点BがAの左側に位置するのでお間違いないよう。。。 |

|

|

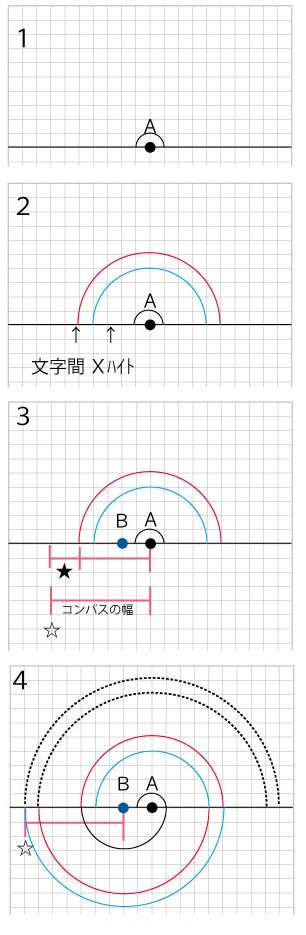

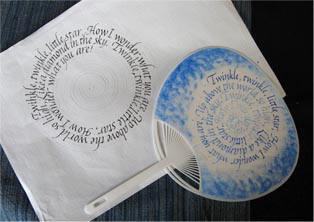

【4.内側から外側に向かっての渦巻き】 1.まず水平線を引く。 中心点Aの位置を決める。 一番内側の上部半円を描く。 注:今回はこの半円をXハイトのベースラインと しています。 先に述べた通り、渦巻きは、文字の向きで右回り・左回りが 変わります。 2.半円(黒線)を基準に Xハイト(青線)、行間(赤線) に該当する半円を描く。 注:左図はXハイト15mm、行間5mmを想定していますが、 当然ペン先・書体・デザインによって値は変わります。 この値はあくまで例です。 3.中心点A〜赤線左端までの幅にコンパスを合わせます。 その状態で下記の分コンパスの幅を広げます。 (Xハイト+行間)÷2=★ この長さが下部青線の為のコンパスの幅になります。 コンパスの針を中心点Aから★分左へずらします。 ここが中心点Bです。 4.中心点Bから☆を半径とし、下半円を描きます。 上部赤線右端と下部青線右端が合います。 中心点Bとこの半円を軸に内側に向かって 残り2つの半円を付け加えます。 ※点線部分は中心点をAに戻し、上半分を足した状態です。 左下の写真が、内側から外側への渦巻き例です。 ただし、キャンディっぽく見せるため、行間分はなくしちゃいました! |

| 【番外編】 ここまで見て頂いてお気づきでしょうが、渦巻きっぽく見せるためには階層を増やしたほうが迫力出ます。 それには長文を用意することが必要です。 また、渦巻きに不慣れな場合はどのくらいの大きさの渦巻きが必要かわからない訳ですから、 作品に対しても最初に大きさをイメージしないほうが良いです。 しつこいですが、まず水平に文字を書いてみること。 一度渦巻きを計算に基づいて作ってみること。 サイズの調整はそれからです。 下記の場合 文章の長さ60cm=3.14×直径19センチ ということで写真左の渦巻きは切り良く半径を10センチとして作ってみました。 この下書きの段階で、”絶対に中心の余白が広過ぎる”と感じたので、 一番外側の円には書かず、2週目から書きました。 それでもこんなに余白が出来ます。文章が長かったり、行間を高く取るほど 余白も広くなる気がします。 今回は行間の隙間をあまり作りたくなかったので、 Xハイト8mmに対して行間は5mmしかとっていません。 この行間はアッセンダー・ディッセンダーも兼ねています。 上下互いにぶつかりそうになったら、基本形の長さに拘り過ぎず、 どちらか縮めたり、見た目がおかしくなければ重なり合っても問題ありません。 ”余白が広過ぎる”と書きましたが、デザイン上この部分を活かしたい場合は (敢えて余白のまま、あるいは何か模様や別の言葉を書くなど)勿論このままで結構です。 私はこの作品はキチキチ中心点ギリギリまで字を書いてみたかったので 本番ではさらに2周分内側から書き始めました。 文字を書く上では、中心から外側に向かって書いた方が精神的ストレスは少なくなりますが、 そこの処はご自分のイメージを優先するべきだと思います。 ”円形”以上に一度で形を決めてしまおうと思わずに、下書きを繰り返して 調整を楽しんで頂ければ、と思います。 |

|

|

|