カラーチャートをつくる |

|

| Vol.84 2014年6月 |

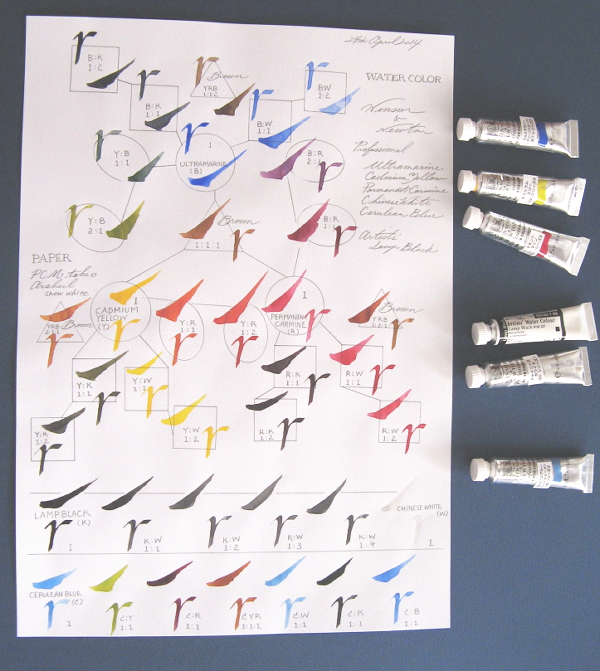

<カラーチャートを作る> 57.基本色に慣れるで色の扱いに慣れていない方向けに基本色5色について説明しています。 ここでは手持ちの絵の具でカラーチャートを作る作業をご紹介しています。 57.基本色に慣れると大きな違いは使用絵具です。 前回ガッシュ(不透明水彩)を使っての説明でしたが、初心者向けに滲みにくいのでお勧めしました。 今回は色の透明感と正確さを重視したのでガッシュより粒子が軽く色味が沈まない透明水彩を採用しました。 カラーチャートは今後の色作りの目安にするためなので、気をつけられることは気をつけて下さい。 その姿勢は普段作品を作る際にも活かされます。 リトル・ギャラリーも観て下さい。 |

|

今回、水彩絵具の高級品(*^_^*)ウインザー&ニュートンを使っています。 値段高いです。でも水の溶け方は滑らかで発色が綺麗です。 色に拘りたい方にはお薦めです。 あまりお金かけたくない方、色名が良く分からない方は学童用が基本色が分かり易くていいですよ! どうであれ、同じメーカーの同じシリーズ(透明、不透明など混ぜない方が良いです)を揃えることが カラーチャート作成には良いかと思います。 ※クサカベは色の持ち味に合わせて透明、半透明、不透明を混ぜています。 ● 今回以下の色を揃えました。理由は57.基本色に慣れるをお読み下さい。 青についてはややこしいことに、元来ラピスラズリを使う高価なウルトラマリンの代用青がコバルトブルーでしたが、 現在の化学染料ウルトラマリンよりコバルトブルーのほうが値段が高かったりします。 それと「カドミウム」と着く色も少し高い時があります。 値段を良く見てご購入下さい。 (写真上から) 赤:パーマネントカーマイン 青:ウルトラマリン 黄:カドミウムイエロー 黒:ランプブラック 白:チャイニーズホワイト 写真左下はセルリアンブルーです。 ● パレットと筆は汚れていないものを 発色を不安定にする要因は案外道具にあります。使用済みのパレット、筆、ペン先は違う色に変える前、良く洗って下さい。 筆は毛先の形が崩れないようになるべく平たい容器に数時間つけておくと毛の奥の絵の具が溶けだします。 ペン先は変形しないように気をつけながら良く洗いたいところですが、スピードボールは限界があるので、 場合によっては使う色味別にペン先を分けた方が安全です。 今回おニューの100均パレットと筆を使っています。 パレットは大抵の100円ショップで何枚か1組で扱っています。 写真の筆はネイルアート用です。8本で1組でダイソーです。 紙はコピー用紙でも良いので真っ白を使って下さい。 |

|

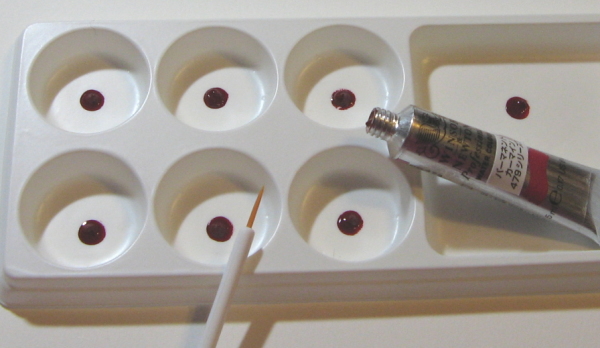

●絵具の量を決める 科学実験のように正確な測り方ではないですが、チューブから一度に出す量を自分なりに決めておくと 混色の結果が安定しやすいし、絵の具出し過ぎた!と失敗することがないです。 今回はチューブの口全面をパレットにあて、口の周りからかすかに絵具が見える程度にチューブを押した程度、 これを1回分の量としました(写真は赤:パーマネントカーマイン)。 初めて空けるチューブから水分が出てくることがあります。顔料を練った状態に保つための アラビアゴム(アラビックガム)ですが布で拭うなどして使わないで下さい(水だけでの溶け具合が確認し辛くなるので)。 |

|

●水の量を決める 絵具を溶く水の量を極力一定にすることも大切です。 手元に未使用の魚型醤油入れがあったのでこの中に水を入れ、パレットの上に一滴だけ水を垂らしました。 これが一回分です。 |

|

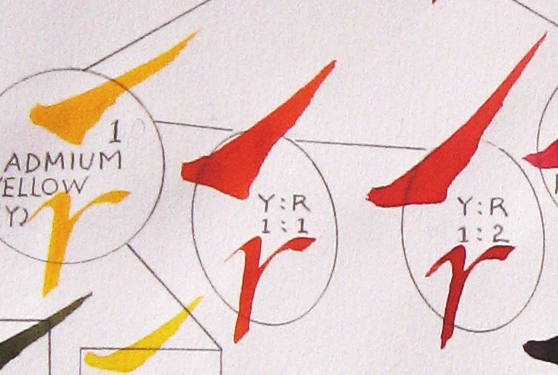

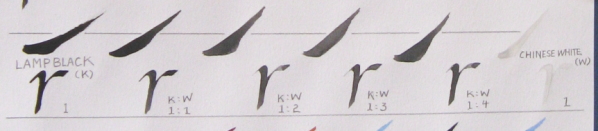

●混色時の注意 写真は黄色(カロミウムイエロー)用パレットです。右端が原色、他は黄色に対して他の色を混ぜます。 写真は黄1:赤1(水2滴)、黄1:赤2(水3滴)をパレットに出した状態。 写真上に未使用のパレットの上に水だけ出していますが、筆を濯ぐためのものです。 ちなみに筆は軸に”YELLOW”と油性ペンで書いてます。黄色ベース用の筆ということです。 色を作ってカラーチャート用の紙に乗せた乗せたらすぐに筆を良く濯ぎ、次の作業に写って下さい。 この部分が下の写真です。  各色かならず筆とカリグラフィーペンで書いています。 筆を軽く押しつけてからパッと跳ねた雰囲気とカリグラフィーペンの線の太さ、ストロークの重なりで 発色が異なる時があるからです。この部分はあまり変わりませんが。 ペン先はミッチェルの2番でインク留めをつけない状態で書きました。 極力他の色が残らない状態でチャートを作りたかったからです。 スピードボールで作業する際は、新しいペン先、かつマメにペン先の裏側を洗って下さい。  こちらは赤青(ウルトラマリン)黄の3色を混ぜて茶を作るパレットです。 右端は1:1:1、その他は赤を1回分多く、という感じで赤系、青系、黄色系の茶を試しています。  こちら黒(ランプブラック)+白(チャイニーズホワイト)です。 右端が黒1。以降黒1に対して白を1,2,3,4と増やしています。  こちらが実験結果。白を増やしていった割にはグレートーンは出来なかったです。 恐らくランプブラックという漆黒というか強い黒を使ったから。 アイボリーブラックなどの弱い黒を使うか、白の増やし方をもっと多くすればグレートーンが出来ると思います。 これはあくまでカラーチャートという実験なので結果を求めて割合を変えないようにして下さい。 右端の白は本来真っ白ですが、資料として見えるように濯ぎきっていない(黒の粒子が残っている)筆とペン先を使っています。  この写真は番外編としてセルリアン・ブルーを基調としたパレットです。 セルリアン・ブルーは16世紀にはイギリスの色名として存在した古い色で空色の一種です。 緑がかった明るいブルーなので混色には向かないと考えていますが、 ウルトラマリンの高価で強いブルーの代わり、油絵ではまさに空を表現する色として長年使われてきました。 色の扱いに慣れてきた人には持っていて頂きたいです。 このブルーとウルトラマリンを1:1くらいで混ぜると言わゆる”真っ青”になります。 |

|

完成したカラーチャートです。 前述の赤青黄+黒白5色だけで作成した色は31色、セルリアン・ブルー基調が7色。 もっと混色の比率を増やせばそれだけ色も増えていきます。 大方の作品がこの色の中で作れます。これらにさしあたりもう少し色を足したいと思ったらまずはゴールド系くらいだと思います。 色の仕組みに興味を持ったら以下の言葉も覚えて下さい。 それぞれちゃんと説明しようと思うとややこしくなるのでまず飲み込みやすいように一言で説明しています。 詳しく知りたい方は色彩学関係の本を数冊読むことをお勧めします。 ・明度 明るい色~暗い色。絵具の場合、グレートーン(白~黒)を加えて調整。 ・彩度 鮮やかな色~濁った色。 ・補色 同じ明度・彩度を持つ2色同士で横に並ぶと互いに引き立て合う組み合わせ(混ぜると濁る)。 |