アクセサリーとバッグ |

|

| Vol.88 2014年9月 |

2014年夏、アクリル絵具やミッチェルラウンドハンドの基本的な使い方を説明してきました。 それはこのページでご紹介する作品群を作れるようになるための伏線でありました。 カリグラフィーとは如何に世界を広げてくれるものか、 そのことが少しでも伝わるように作った小物達です。 作品はリトル・ギャラリーも観て下さい。 |

|

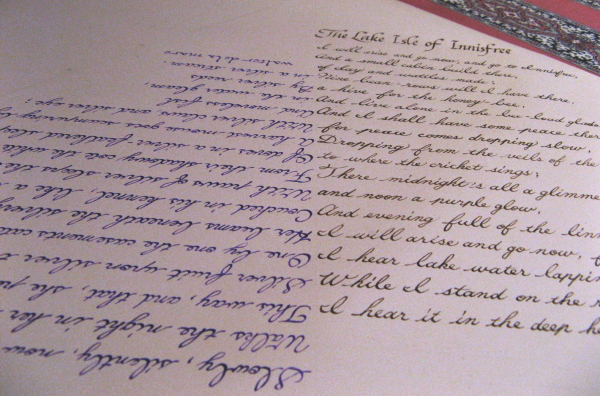

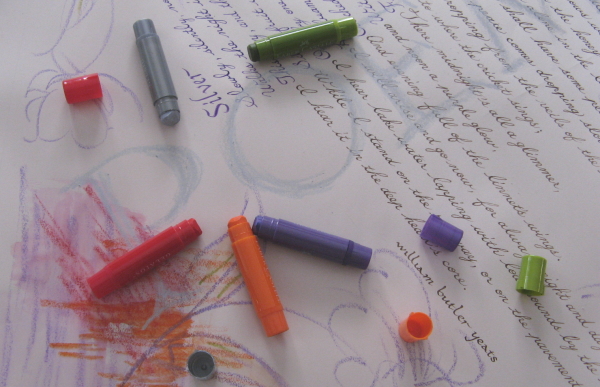

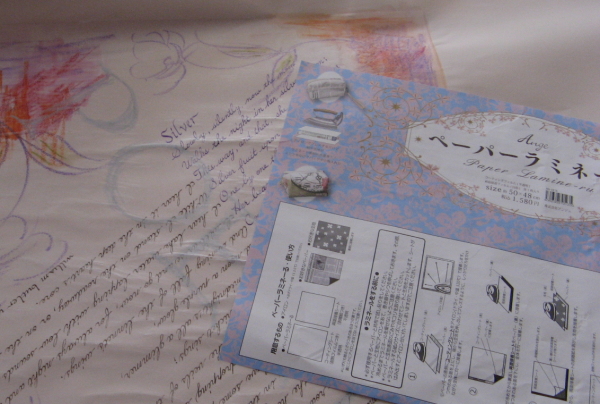

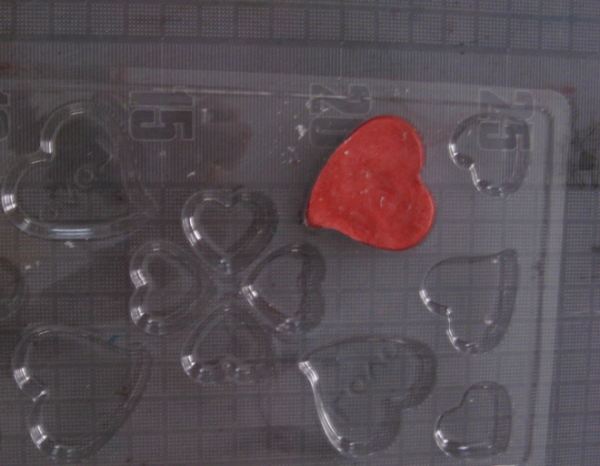

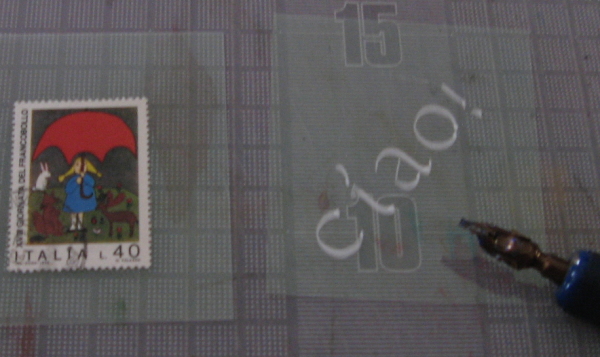

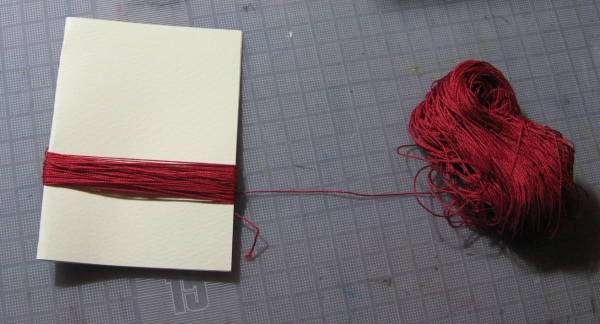

<バッグ> 模造紙にミッチェル・ラウンドハンド4(xハイト3mm)で詩を2篇書きました。 この紙にはこれから過酷な旅路が待ち構えているので、強度を考えアクリル絵具で書いています。 向かって右が"The Lake Isele of Innisfree" William Butler Yeats 左が"Silver" Walter de la Mare イニスフリーの湖島 イェーツ 岩波文庫イギリス名詩選 平井正穂編 銀の世界 デ・ラ・メイア 岩波文庫対訳英米童謡集 河野一郎編訳 どちらも自然の静かな時の流れを肌で感じする素敵な詩です。 7月から取りかかったので丁度季節に合う気がして選びました。  字を書き終えてから背景を描きました。 ファーバーカステルのジェラート。アクリルクレヨンだとお思い下さい。 感触はオイルパステルに近いです。 発色が良く水に溶けやすい。工夫は必要ですが耐水性にもなります。 画材を扱っている生徒さんから購入したばかりでこのページを作っている時点でも 生徒さん巻き込んで使い方を研究中です。 決して取っ付きにくいのではなく、色んなことを試すのが楽しくなってくる画材です。 メタリック系カラーも充実しています。  次に模造紙全体をラミネート加工。 ペーパーラミネールという商品です(株式会社アンジュ)。50×48センチ。 紙の表に耐水性のコーティングシート、裏にあて布用の接着シートをアイロンで貼り合わせます。 紙はこの商品のサンプルにあるような新聞紙程度の薄い紙が良いようです。 模造紙ではちょっと厚く、アイロンを充てると紙が反り返ってシワが多くなりました。 さて、私が出来るのはここまでです。縫物が全く出来ない人間です。 ミシンが得意な生徒さんに加工をお願いしました↓ ジャ~ン!!!  <羊2種>  粘土は今色んな種類が充実しています。 100均でも質が良く、量も多過ぎない良い紙粘土を売っています(今回はseria)。 平に伸ばしてクッキーの型で抜いてみました(羊の方はナチュラル・キッチン)。  紙粘土は表裏返しながら良く乾かしてください。 カチカチになったら仕上げです。 1つはアクリル絵具で顔と足をアクリル絵具で黒く、ゴールドで”SHEEP”と書き(ミッチェル・ラウンドハンド4) 3つの花の形にビーズを置き、レジン液を筆で塗りました。 もう1つは同じゴールドにセラミッコスタッコを混ぜ、筆でたっぷりと塗りつけます(羊の毛をイメージしながら)。  ゴールド+セラミッコスタッコが乾かない内に(焦る必要全くなし)爪楊枝で”sheep”と削り取っていきます。 紙粘土の地(白)が見えると文字もはっきりします。 写真のように削ったら布で爪楊枝の先を綺麗にする、を繰り返すときれいに出来ます。 <ハートのペンダントトップ>  羊さんで紙粘土の扱いに慣れたらもうひと手間かけます。 同じ年度に色を練り込みます。耐水性でなくても良いですが、今回他の作品全てアクリル絵具を使ってますので ここでも揃えました。 色のせいで見ようによってはキモイ写真ですが、ビニール手袋はめてネリネリしましょう。  羊さんはクッキーの型でしたが、今度はチョコレートの型を使いました(100円ショップですがどこか忘れました)。 紙粘土を剥がし易いように型に何か塗りたかったのですが油分はつけたくなかったので アトリックス(ハンドクリームの軽いの)をうっすら塗ってから紙粘土を押し付けています。 このまま乾かします。  チョコレートの方から紙粘土を取り外し、アクリル絵具+グロスポリマーメディウムで字を書きました。 ペン先はミッチェル・ラウンドハンド3です。 ここまででは味気ないハートだったので前述のジェラートで陰影をつけました。 彩色してから麺棒でこすりましたが、良い感じの艶が出てきたのは発見でした。 <ブローチ>  とても肝心な写真なのに、ボケてスミマセン<(_ _)> セリアで購入の金属アクセサリーパーツ。3個でワンセット。 ゴムを通してヘアバンドを作ったりするようですが、手持ちのピンと留め具の幅が合ったので これからブローチになっていきます。 ミッチェル・ラウンドハンド3で丸皿の底に”N”と書いています。 アクリル絵具にグロスポリマーメディウムを混ぜ、字の部分を三回ぐらいなぞっています。 絵具の層を厚くし、発色を良くするためです。 金属の上なので、金属製のペン先は一度書きでは少し薄いです。 筆で書いた方が良いと思うかもしれませんが、カリグラフィー特有のメリハリのある字は 極力ペンで書くことをお勧めします。  文字を書いてから、アクリル絵具の白でレース柄を淵に書きました。 ここは細筆を使っています。 その後UVレジン液(ユザワヤ商事株式会社)をお皿に垂らしました。横から見ると盛り上がっています。 今色んなレジン液が出ていますが、これはピーチの香りがするハードタイプ。 簡単な説明書付きなので初心者でも安心です(写真右上)。 これもボケていてすみません<(_ _)> 夜中に暗い明りの中で作品作るのが好きなもんで(^^ゞ  前の写真は夜中だったので、UVレジンは乾きません! 翌日直射日光が当たるところで乾かしました。 強い日光やUV照射機を使えば分厚いレジンでも長時間はかからないそうです。 でも照射機は持っていないし、生まれて初めてのレジン液使用なので3時間くらい放って置きました。 今回のような不安定な物は後ろに貼り玉や練消しゴムを貼って安定させます。 (このネタは以前SPURの宝石写真の背景作成をお手伝いした時、教えてもらいました(*^_^*)) <透明ブローチ>  アクリル絵具で出てきたプラ板を使います。 一枚には切手を両面テープで貼るだけ。もう一枚には”ciao!”と書いています(ミッチェル・ラウンドハンド3)。 切手がイタリア製なので(*^_^*)  この2枚とミニ額縁(スクラップブッキング用)をプラスチック用ボンドで貼り合わせます。 ミニ額縁は3つで何百円か。ボンドはダイソーだったような。。。  ボンドが乾いたらひっくり返して表面を仕上げます。 額縁の中に細々置いてからゆっくりたっぷりレジン液を流しこみます。 置いただけではレジン液によって少し位置がずれるので、気になる方は軽くボンドで止めることをお勧めします。 乾かし方は前述同様です。  このブローチに房つけました。今時タッセルと言わなくてはいけないですね。 タッセルの超手抜き作り方です。 ご自分がイメージするタッセルの長さより少し長めの幅の厚紙を用意し、お好みの糸をクルクル巻きます。  紙から糸をはずし、輪っかになった状態で根付用の丸カンを通します。根付の紐は100金でも手芸屋さんでも 割と手に入り易いと思います。 肝心なのは房をどう縛るかです。不慣れだと同じ糸で綺麗にきつく縛れないので、 アクセサリ用の極細針金を使いました。これなら簡単。 写真の場合は丸カンの下を数周クルクルし、縦に数回ねじってから少し下でまたクルクルします。 針金をカットしたら先はタッセルの奥に押し込んで下さい。 後はタッセルの下側をお好みの長さにカットして終わりです。 <脇役>  ここまでの工程でレジン液が余ったので、もう1工夫です。 左は”N”のブローチパーツ用。ナチュラルキッチンで買った小さな額縁型アクセサリーパーツの中に バラと”Nozomi”と書いた紙片を置き、レジン液を垂らしました。 耐水性の極細ペンで書いた部分に色の変化はありませんでしたが、紙は濡れた色の状態で固まりました。 右側は保管していた木の実(頂き物ののお花についていたもの)にレジン液をかけ、爪楊枝で伸ばしました。 クリアファイルのようなポリプロピレンの上でやればレジンはくっつかないので安心です。 木の実はこの状態で乾いたらひっくり返して裏側からもレジン液をかけました。 |

|

| それぞれどう仕上がったかはリトル・ギャラリーをご覧ください。 ここまででお気づきでしょうがアクセサリーの留め具の説明は省いています。 リトル・ギャラリーで少しは触れていますが、私はアクセサリー製作には全くの素人で自己流で仕上げています。 やはり壊れにくいしっかりした仕上げ方はアクセサリー専門のサイトや本にお任せしたいと思います。 |