細密画もどき |

|

| Vol.92 2015年6月 |

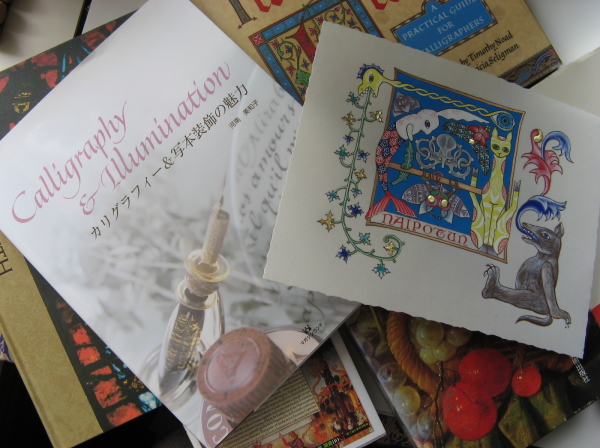

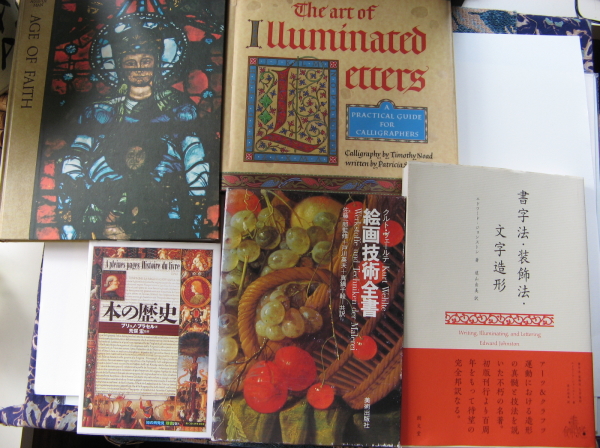

ヨーロッパの写本や細密画、描いてみたいと憧れを抱く方、多いと思います。 私もそうでした。中学生の頃から図鑑の写本など眺めるのは好きだったし、 技法について書かれた本も良く読みました。 しかし”鉛白扱うんかい”、”歯医者用の石膏なんてどうやって買うんかい”とか ジェッソの粘りを出すために”耳○○や鼻○○を混ぜた”とか あまり現実的ではない世界でした。 が、上の写真の本が出版され、著者河南先生主催の工房でジェッソを製造することでグッと身近になりました。 カリグラフィー&写本装飾の魅力 マガジンランド 2013年発行 河南 美和子著 今回この本を参考に一枚作品仕上げました。 自分で少しずつ進めている絵本の表紙としてです。 仕上がりはリトル・ギャラリーを観て下さい。 |

|

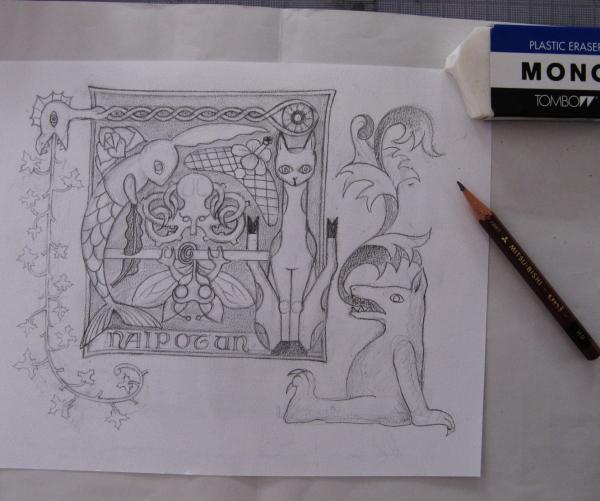

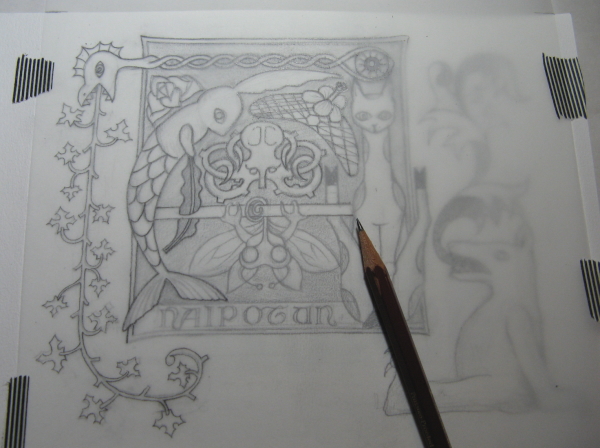

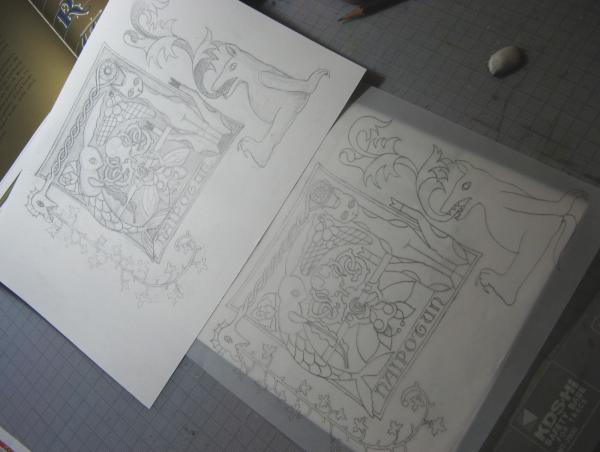

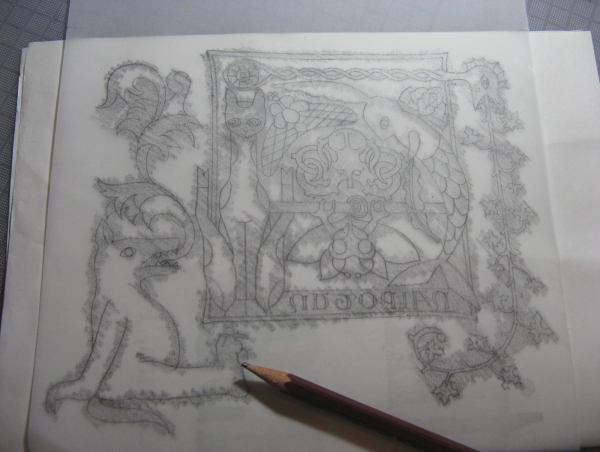

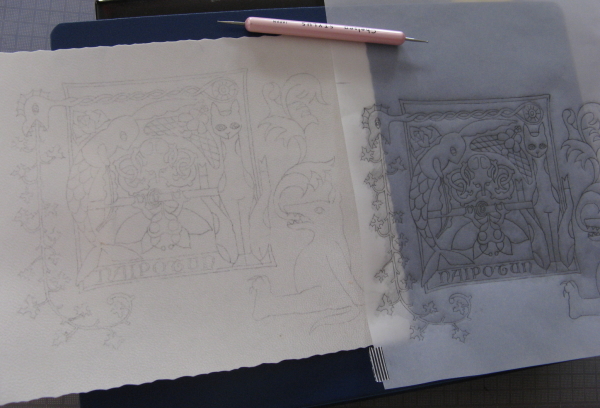

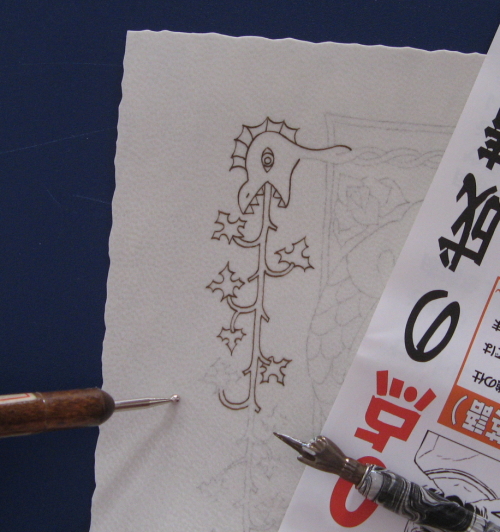

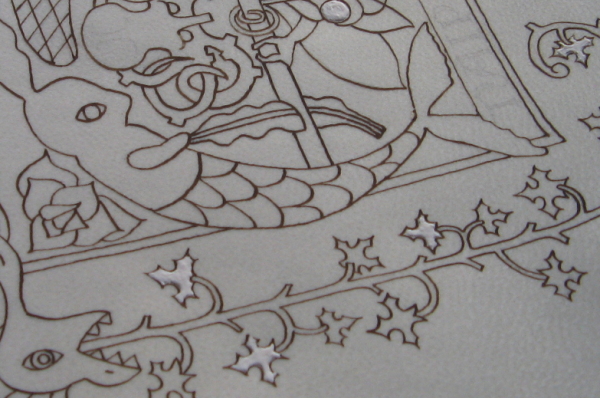

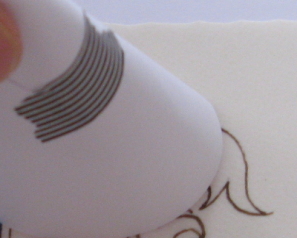

画用紙に下絵を書きました。 三菱鉛筆UniのHBをマメに尖らせながらです。 下絵なので納得いくまで消しては描き、を繰り返しましょう。 本来人に見せるものではないです。自分がいかに納得するかの作業です。 ある程度使う色が決まっていたらグレートーンに置き換えて鉛筆で濃淡をつけると 構図の修正が見えてきます。  トレーシングペーパーに下絵を写します。 写す対象が細かく、ずれてはいけないので少し厚手のトレぺを固定しています。 鉛筆は引き続きHBです。正確に写せるように尖らせた状態でゆっくり同じ筆圧で写してください。  写しましたー! 右下の動物の尻尾を忘れていたので付け足しましたー!  トレぺをひっくり返してHB鉛筆の芯を擦りつけます。 この時、芯がすり減るのをケチってライン上だけなぞる人がいますが、 ここまで丁寧に下絵を写したと言っても本番の紙に転写する際、多少ラインを補正する余地を残したいです。 また、力が入ると芯の粉が余計につきます。 一定の筆圧で少しフワフワ擦る感じでOKです。 筆圧のコントロールが苦手な方は77.鉛筆に慣れましょうを参照してください。 芯はHBでなくても良いのですが、濃過ぎず薄過ぎず、大体誰でも持っていて、メーカーが違っても 大きな差が出にくいのでお勧めしています。  本番の紙に写します。 本物の羊皮紙(パーチメント)です。フランスの文具メーカー、エルバン製で 書き易いように加工済みです。  先が細いスタイラスで写しました。 引き続き鉛筆で写しても良いのですが、トレぺを良い状態で保存できることと、 スタイラスでなぞった部分は少し光るので、どこまで終わったか確認しやすいです。  時間のかかる作業が続くので、皮膚をあまり紙につけたくありません。 それと羊皮紙は時間が経つと丸まって来るので先が細くないスタイラスなど跡がつかない棒で 押さえながら、手袋をするか何か紙を置くかなるべく汚さないように工夫してください。 写真には写っていませんが、羊皮紙のあちこちにマスキングテープで留めながら 丸まるのを押さえていました。  アウトライン引き終わりました! 本当はガッシュ(不透明水彩)&筆で行いますが、横着してアクリル絵具&ペンです。 アクリルは耐水性なので他の色と滲む心配がないし、このペン(ブラウゼ29EF)は慣れているので 作業し易かったところです。  前述の工房産ジェッソダブレットを砕いて水で溶かします。 この商品に使い方は分かり易く書いています。→Shell工房  ジェッソ盛っているところです。  あまりお薦めしませんが表面のゴワゴワが気になったら肌理の細かいヤスリで削れます。 石膏ですので。写真は爪用。鉛白の粉が出るのでお気をつけください。   ↑息吹き替える、 純金箔載せる、 押さえる ↓メノウ棒で磨く、を繰り返します。コツはジェッソの説明書や本で分かります。 純金箔は箔座オンラインショップで買いました^_^ すんごい沢山箔の種類があります。   100均で売ってた料理用のシリコン刷毛。 何かに使えると買ってしまいましたが散らかった金箔を取るのにとても便利です。 擦ると落ちるので、ちゃんと箔の回収も出来ます。  ↑ベースの色を塗り終わりました ↓極細筆(0番、000番など)でハイライトを入れて濃淡を出します。   使った絵具です。アウトラインのアクリル絵具以外はガッシュ(不透明水彩)絵具です。 ブルー系はセルリアン、ターコイズ、ウルトラマリンディープを使いましたが、 赤はカドミウムレッドディープ、黄はカドミウムイエローレモン、白はパーマネントホワイト。 黒は使っていません。  ここまで出てきた画材以外に写経用の金錠(墨運堂)を使いました。 枠部分の平に金を塗ったところです。 本当は金泥で塗るところですが横着しました<(_ _)> メガネ拭き(マイクロクロス写真右下)でそっとなでると光沢が出ます。 金泥の作り方は本に出ています。 それではリトル・ギャラリーも観てください!  「カリグラフィー&写本装飾の魅力」以外に参考にした本です。 今回の作品のためでなくても、割と手に取る事が多いです。 手に取るだけで安心する感じです(^^ゞ→参考文献 |