|

セルティック大文字体 説明 |

|||||||

|

||||||||

|

||||||||||||||||

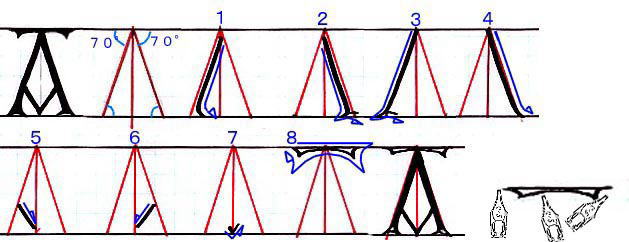

| グループ6 (70°の斜線で構成) 1ページ目の練習を十分行ってから各文字を練習して下さい。 |

|

|

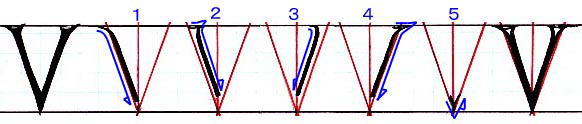

”V”です。 1ページ参照。 |

|

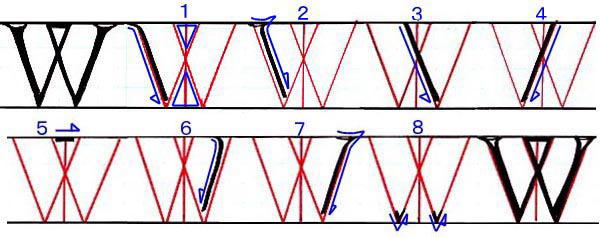

”W”です。 1ページ参照。 |

|

”A”です。 1ページ参照。 |

| ここからは残りのアルファベットを順次御紹介していきます。 |

|

|

|

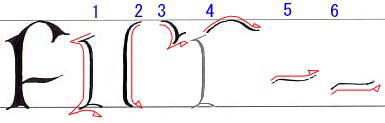

| ”F”です。 書き順1 ”F”縦線の左側を描きます。 上ガイドラインからペン先3つ分程度空けて書き始めます。 書き出しはアンシャル対などのようにセリフを描き、下側で”I”と同じ形をつくります。 書き順2 始点と終点だけ軽くカーブし、垂直に線を降ろします。 書き順3 書き順2の始点から頭の内側を書きます。 書き順4 書き順1の始点から書き順2・3の始点を撫でるように頭の外側を描きます。 書き順5 Xハイトの下3分の1から横線の上側を書きます。 書き順6 書き順5の始点から横線の下側を書きます。 |

|

|

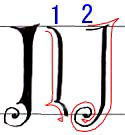

”J”です。 ”I”に一番近い形ですが、下の形が独特なので、書体に慣れてないうちに 書くととても難しく感じてしまいます。”I”を中心にいくつか他のアルファベットに 慣れてから書いてみて下さい。 書き順1 途中まで”I”の書き順1と同じですが、下ガイドラインからペン先2つ分以上 空けてからカーブします。 書き順2 書き出しのセリフを心持上に上げて、垂直線を引きます。 下ガイドラインに近づいたらペン先を右側だけ紙につけて細いラインで くるっと回ります。最後にドットをつくります。 ※ 最後の動きはカッパープレート体に似ています。 |

|

|

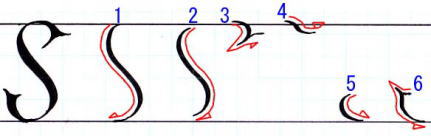

| ”S”です。 書き順1 ”S”特有のカーブをXハイト内いっぱいに書きます。 書き順2 書き順1の右側に沿いますが、書き順1よりは全体が小さくなります。 ※この”S”は上下均等の膨らみ方です。 書き順3 書き順1の始点から図のように短くカーブします。 書き順2と3の空間は丸っこくなります。 書き順4 書き順3に被せます。 書き順5 書き順1の終点に向かって短くカーブします。 書き順6 書き順5の底を描きます。 ※ 書き順5と6はまるでイルカや人魚のヒレのようです。そんな形をイメージしながら書くと綺麗に書けます。 |

|

|

|

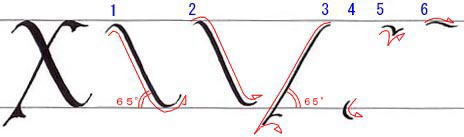

| ”X”です。これまた他のアルファベットとは違う動きをします。 書き順1 ペン先を30度に持って下さい。 始点ではペン先の左側だけで細いカーブを描くので動かしながら角度を変えても構いません。 右下へ降りる斜線ではしっかりと太い線をだしましょう。 終点はペン先の右側でカールします。 ※ 書き順2で右側に線を加えるので、上ガイドラインは少しだけ空けます。 ※ 斜線は65度ぐらいだと仕上がりが綺麗です。 書き順2 ペン先はそのまま書き順1の右側を付け加えます。 書き順3 ペン先を0度に持ち変えます。 やはり65度ぐらいの傾斜で降りて下ガイドラインをはみ出てから短くカーブします。 書き順4 書き順3の最後の動きでできた角に短いカーブを被せます。 書き順5 右上に”S”の頭を小さくした形を作ります。 書き順6 書き順5の頭を描きます。 ※ 書き順3・4と書き順5・6の内側は一番最後に塗りつぶして下さい。 |

|

|

|

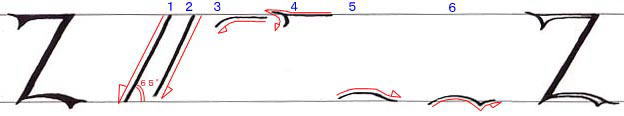

| ”Z”です。”A”から”X”まで書いた方には問題ないと思います。 書き順1 65度の傾斜でXハイト内を降ります。 書き順2 書き順1の右側を付け加えますが、下ガイドラインの少し手前で止めます。 書き順3 頭の下側の線を右から左へ書きます。 終点の横軸は書き順1の終点よりもう少し左側です。上ガイドラインからペン先3つ分ぐらい空けてとめて下さい。 書き順4 書き順2終点から書き順3の終点まで、頭の上側の線を書きます。 書き順5 ”Z”の下の線は、上側の流れから決めます。大きく緩やかなカーブを描いてください。 書き順6 下側を書いて尾っぽを形作ります。 ※ 書き順3・4と書き順5・6の内側は一番最後に塗りつぶして下さい。 |

|

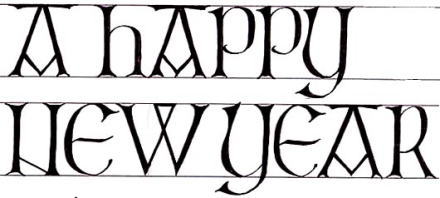

| セルティック大文字体はとにかく字間をあけずにぴったり書きます。 重なってしまった部分をどう処理するかはデザインの楽しさにも繋がります。 ぜひ作品に取り入れてください。 |

|

|

|

|

|

|