|

セルティック大文字体 説明 |

|||||||

|

||||||||

|

||||||||||||||||

| 前ページでは”HALLOWEEN”を元にセルティック大文字体の特徴を学んで頂きました。 このページからは似た形をグループ化して練習することでよりわかりやすくしてみました。 |

|

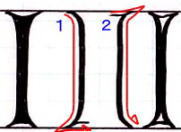

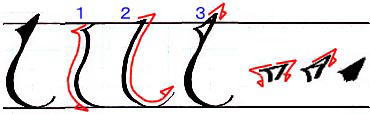

| グループ1 (基本練習1”I”を元にする) 前ページともろにダブりますが、下の2つから書いてみるのが入門として一番お勧め! |

|

|

”I”です。 書き方は前ページ基本練習1参照。 |

|

”N”です。 書き方は前ページ基本練習1参照。 |

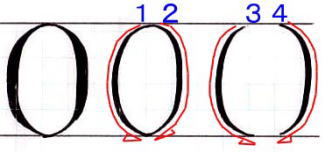

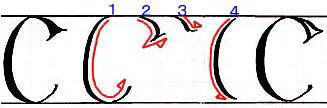

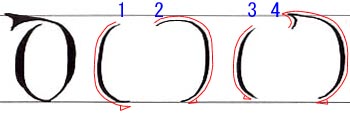

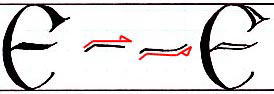

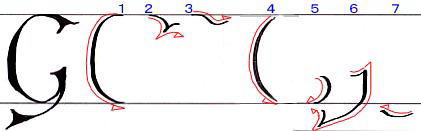

| グループ2 (基本練習2”O”を元にする) ”O”の独特のカーブは色んなアルファベットに影響する大切な形です! |

|

|

”O”です。 前ページ参照。 |

|

”C”です。 前ページ参照。 |

|

|

| ”D”です。 ゴシック体やアンシャル体を未経験の方には書き順2の動きに慣れるのが大変かもしれません。 これらの書体の説明も参考にして下さい。 書き順1 ”O”の書き順1を少し小さく書いた形です。 上を書き順2と4がくっつかずに通れるように、ペン先1つ分半程度空けます。 書き順2 書き順1よりもかなり左側を始点とします。 上ガイドラインに触れずにそのまま右半円の内側を描きます。 書き順3 左半円の外側を書き順1に沿って描きます。 書き順4 魚の尾っぽ状のセリフを書いてから右半円の外側を描きます。 ※ 書き順2と4で書くセリフ以外は”o”の描き方と同じに縦長です。セリフは最後に空白を塗りつぶします。 |

|

|

”E”です。 前ページ参照。 |

|

|

| ”G”です。 書き順1 ”O”の書き順1と同じです。 書き順2〜書き順4 ”C”と同じです。 書き順5 ”G”の右下の内側を小さなカーブで描きます。Xハイト下3分の1ぐらいを使ってください。 書き順6 書き順5の始点から外側を描きます。 下ガイドライン直前までは垂直に降ろして下さい。 終点が書き順4の膨らみ辺りまで左に戻るように描きます。 書き順7 書き順4.5で構成する底に合わせて書き順6に丸みを加えます。 書き順6の途中から終点に向かって短いカーブで繋げてください。 魚の尾ひれのような形が出来上がります。 |

|

| グループ3 (”L”を元にする) ”L”のドロップ型を意識したグループです。 |

|

|

”L”です。 前ページ参照。 |

|

|

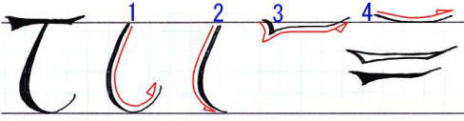

| ”T”です。 前半は”L”、後半は”A”の屋根部分に似ています。 書き順1 ”T”の内側を書きます。ドロップ型の半分をイメージしながら終点は細いラインで底を描きます。 書き順2 書き順1の左側に沿い、底を描きます。 ※ 書き順1・2は”L"に似ていますが、順序は逆です。ですが”T”の場合はどちらが先でも大丈夫です。 書き順3 屋根の下半分を書きます。 書き順4 屋根の上半分を書きます。 ※太いしっかりした屋根にしたい場合は書き順3と4の間に空白が出来ます。はみ出ないよう塗りつぶしてください。 |

|

|

|

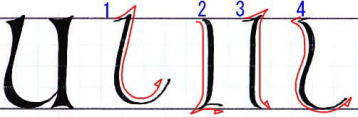

| ”U”です。 書き順1 ”L”の書き順1ほど膨らませず、かつドロップ型の半分を意識して書きます。 終点は底を丸く描いてしっかり持ち上げます。 書き順4と重なりやすいよう、ガイドラインには触れないようにします。 書き順2 ”I”の書き順1参照。 書き順3 ”I”の書き順2参照。 ※ 書き順3の上部が書き順2より少し上がるようにします。 書き順4 書き順1の左側に沿って書きますが、少し左に膨らませてボリュームを出します。 ”U”一文字だけだとこの書き順で慣れますが、左にすでに文字がある場合は書きづらいです。 その場合は書き順4を最初に持ってきてください。 |

|

|

|

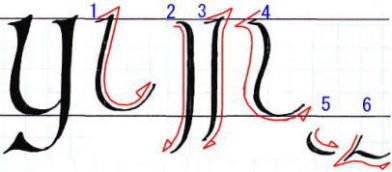

| ”Y”です。 書き順1 ”U”と同じです。 書き順2 最後だけ”U”と違います。 終点はガイドラインを突き抜けたらペン先7,8個当たりで左にカーブします。 書き順3 書き出しは”U”と同じで、後は書き順2の右側に沿います。 書き順4 ”U”の書き順4と同じ。 ここからペン先70度です。 書き順5 書き順2の終点に向かって小さくカーブします。 書き順6 書き順5の始点から下側のラインを少しくねらせて終点を合わせます。 ※ 書き順5と6は先に説明した”G”の書き順6・7よりコンパクトな形です。ペン先を70度に立てて 書いたほうが動かしやすくなります。 |

|

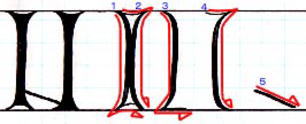

| グループ4 (アーチ型を描く) 文字の内側にできるアーチ型の余白を意識します。 |

|

|

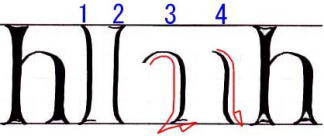

”H”です。 前ページ参照。 |

|

|

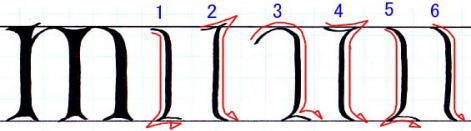

| ”M”です。 書き順1 ”I”の書き順1参照。 書き順2 ”I”の書き順2参照。 ※ ただし、書き順2の上部が書き順1より少し上がるようにしましょう。書き順3とぶつからないようにします。 書き順3 ”H”の書き順3を縦に伸ばした形です。 上は丸くカーブし、かつ書き順2との間に小さな△スペースができるように心がけます。 書き順4 ”I”の書き順2参照。 書き順5 ”I”の書き順1参照。 書き順6 書き順5の背中にかぶさる感じです。 最後に空白を塗りつぶします。 書き順2と3、4と5の間に2つのアーチ型のスペースができます。 この形が教会の窓のようにほぼ同じ形で並ぶよう意識して書くと、バランスがとれます。 |

|

| グループ5 (”P”を元にする) グループ1と2に慣れてから取り組んでいただきたい形です。 |

|

|

|

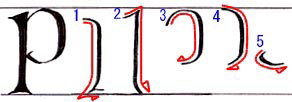

| ”P”です。 書き順1 ”I”の書き順1より描き始めを低く、なおかつセリフのカーブを長めに書きます。 書き順2 ”I”の書き順2より右に上げる形でセリフの外形をつくります。 書き順3が書き易いように、右にセリフが広がらないように木をつけてください。 書き順3 書き出しの丸みは”M”と同じです。 ”O”の右半分を縮めた形でXハイトの真ん中を過ぎたら止めます。 書き順4 書き順3の右側に重ねます。 書き順5 出だしで急なカーブを描いてから書き順3の終点に繋げます。 |

|

|

|

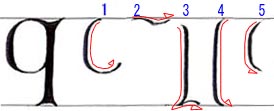

| ”Q”です。”P”とほぼ対称です。 書き順1 ”C”の書き順1を縮めた形です。Xハイトの半分よりもう少し大きいサイズです。 書き順2 ”Q”の頭右側を滑らかなカーブで描きます。 書き順3 書き順2の窪んだところを始点にほんの少し短い”I”の書き順1を書きます。 書き順4 始点・終点で軽くカーブするだけで後は垂直線です。 書き順5 書き順1の外側を書きます。 |

|

|

|

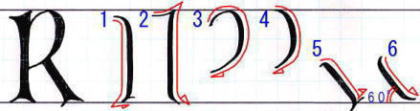

| ”R”です。 書き順1 ”I”の書き順1参照。 書き順2 ”I”の書き順2参照。 書き順2の角を少し上に上げます。 書き順3 ”R”の書き順3とほぼ同じですが、書き順2の線の中で止めます。 書き順4 書き順3の右側に重ねます。 但し、終点まで被せるとラインが太くなるので、書き順3の終点はしっかり残して下さい。 書き順5 ペン先を70度にもち変え、右斜め下に向かいます。 ”I”を左に倒した形で最後に小さなカーブを書きます。 書き順6 書き順5の右側に重ねます。 ※結果的にこの斜線が60°ぐらいになるとベストです。 |

|

|

|

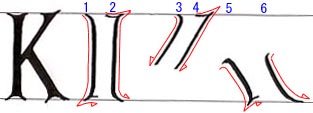

| ”K”です。書き順3・4以外は”R”と同じです。 書き順1 ”I”の書き順1参照。 書き順2 ”I”の書き順2参照。 書き順2の角を少し上に上げます。 書き順3 書き出しは”I”の書き順1とほぼ同じですが、書き順2の線に向かってXハイトの真ん中を過ぎた位置まで 斜めに線を引きます。 書き順4 書き順3の右側を描きます。 セリフは心持上に持ち上げます。 書き順5 ”R”書き順5参照。 書き順6 ”R”書き順6参照。 |

|

|

|

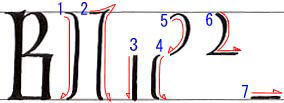

| ”B”です。 書き順1 ”I”の書き順1参照。ただし、底はカーブする必要がありません。 (最後に水平線で潰すので) 書き順2 ”I”の書き順2参照。 ただし、書き順1の始点より若干高めにし、殆どカーブせずに下へ降ろします。 書き順3 ”B”の下半分が縦長の長方形になるように真っ直ぐ短い垂直線を上から下へ引きます。 始点を決める際、高さはXハイトの真ん中より少し上、 幅はペン先5つ分ぐらい開けた位置を目安にします。 書き順4 書き順3の右側に加え、書き順1・2の線の太さと同じにします。 ”I”の書き順2を縮めた形で上下は小さくカーブします。 書き順5 書き順2の線の内側からXハイトの真ん中より少し上(書き順3 の始点と同じ高さ)まで”B”の上部を描きます。 書き順6 ここはペン先45度に持ち替えます。 書き順5の外側を描き、書き順3・4で構成される縦の線まで短い水平線を引きます。 書き順7 ペン先はそのまま書き順1・2と書き順3・4の下側を短い水平線で繋ぎます。 |