アクリル絵具を使ってみよう! |

|

| Vol.67 2012年3月 |

<2012年3月 >  アクリル絵具は扱いにくい反面、勝手が分かると 作風の幅をぐんと拡げる便利な道具となります。 このページでは全く初めてアクリルに触れる方を想定して説明しています。 リトル・ギャラリーの2012年お祝いカードもご覧下さい。 |

|

|

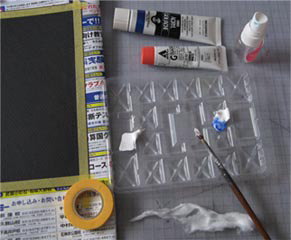

画材屋さんに行って、まずアクリルコーナーの様子に 目を馴らすことをお勧めします。 やたら商品が多いし、絵具のチューブは普通の絵具とどう違うのか 良く分からない。 アクリルとつけば乾くと耐水性になるとまずは思って下さい。 商品名はメーカーによって”リキテックス””アクリラ”など名称を持っていますが 必ずアクリル系であることがチューブに書かれています。 まずはお好きな色を一本買ってみましょう(12色セットとかは使いこなせないです) 左の写真はマスキングテープを貼って、ストライプ作成中。 ちなみに右上のパレットはアクリル専用。絵具を重ねるとメリッとまとめて剝せます。 |

|

絵具を乾かしてマスキングテープを剥がしたところ。 この段階で筆を使っていますが、塗り終わったら筆は 極力早く水でゆすいで下さい。 パレットもアクリル専用でなければ、絵具が剥がれないので やはり早めにゆすぎましょう。 |

|

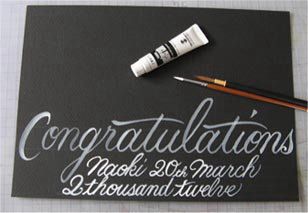

アクリル絵具とカリグラフィーペンの相性は良くありません。 水で溶いて使いますが、ペン先が詰まったかと思うと バーっと一気に出てきたりします。 アクリルは空気が触れたところからどんどん膜を張りながら 乾いていく特性が原因かと思われます。 乾きを遅らせる溶剤もありますが、水とのバランスが微妙です。 色によって原料の性質も異なるので これまた使いやすい、使い辛いが分かれます。 ペン先の扱いに十分慣れた方がチャレンジしてみて下さい。 左の字の部分は普通の不透明水彩で書きました。 背景がアクリルだと、滲ませずに直接書く事が出来ます。 |

|

この作品は二つ折の寄せ書きです。 内側はアクリルを使う必要がないレイアウトなので、 ここではポスターカラーの白を使いました。 このチューブを見ると、アクリル絵の具と雰囲気が良く似てます。 いつの間にか混ぜて使う人が案外多いので、 日頃の管理も種類別にキチンと分けておいて下さい。 紙はマーメイド。頑丈なので。 |

|

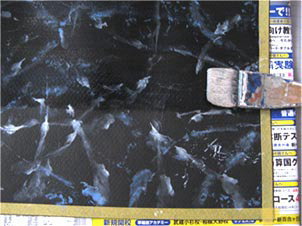

上記の黒い紙を裏がえし、加工していきます。 加工部分との差を後で観てもらう為にも、 マスキングテープで周囲を囲っています。 内側に大理石模様を描いていきます。 大理石模様は複数やり方がありますが、ここでは 綿を軽く紙縒り状にし、水で湿らせています。 色は白と水色(白+青)の2色。 アクリル絵具は違うメーカー同士混ぜてもまず大丈夫です。 パレットがなければ、お菓子とかのパッケージで使うトレーが使い捨てで便利。 出した絵具は時折スプレーで水をかけてあげましょう。 (長時間中座する場合はシッカリラップで包んで下さい) |

|

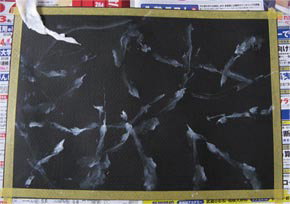

まず白。 紙縒り状の綿を手先の力を抜いてヒョロヒョロと紙の上を滑らせます。 水分と絵の具のシミ具合で自然な濃淡が出ます。 しっかり色を載せたい時は水気があまりない状態でヒョロヒョロして下さい。 |

|

次に水色。 逆の手順でも良いですが、白が一番上だとちょっと目立ち過ぎるので 好みとして白→水色としています。 ここまでで一度乾かし、物足りないところにはどちらかの色を 足して下さい。 |

|

グロスポリマーメディウムで表面に艶を出します。 アクリルに関心がある方は数あるメディウム類でもこれがお薦め。 というか基本的なメディウムになります。 木の表面に塗れば目止めになります。 水と絵の具の中に数滴垂らして混ぜれば粘度を足せます。 そして作品の仕上げとしてのニスとなります。 水で溶かずにそのまま刷毛で塗ってみましょう。 |

|

綺麗に塗るコツは、刷毛にたっぷりとグロスポリマーメディウムを含ませ、 一定方向に刷毛を滑らせます。 塗った部分から艶が出るので、写真の下半分との違いが分かると思います。 艶だけでなく、絵具の発色も良くなります。 (ただ乾いただけのアクリル絵の具は色が少し沈みます) 一定方向を塗り終わったら乾かし、方向を変えてまた塗って下さい。 刷毛目を目立たせたくない時はほんの少し水を加えてサラサラにし、 縦、横、斜め、と方向を変えてメディウムの層を重ねて下さい。 |

|

メディウムを乾かして、周囲のマスキングテープを剥がし、 さらに折り目をつけました。 先に折り目をつけるのはお勧めしないです。 (線に沿って絵の具やメディウムが溜まるので) |

|

いよいよカリグラフィーペンで字を書いてみましょう。 まず青と黄の絵の具を使ってグリーンのグラデーションで 字を先に書きます。 ”グリーン”だけでも何種類も売られていますが、 数種試した経験上、グリーン系は特にペン先から均一に出にくいです。 やっぱりアクリル絵具もまずは基本3色と白黒の計5色から 始めると良いと思います(57.基本色に慣れる)。 ちなみにアクリル系の中でも透明と不透明分かれます。 |

|

ケント紙を使って型紙を作ります。 バラの花びらは大中小三段階。 絵具は葉全体と葉脈を抜いた形の2種類。 筆先に少し絵具を取り(花びら=赤+黄、葉=青+黄)、 軽く紙の上に色を置くように彩色します。 花弁はグラデーションのあるバラにしたかったので パレットには完全に2色混ぜず、黄色みの強いオレンジ、 赤味の強いオレンジ2種類を作っておきます。 葉っぱは黄緑では全体を彩色してから葉脈を抜いた部分に 青みの強い緑を置きました。 文字部分は耐水性に変わっているので滲みません。 気付かれたでしょうが、この作品には3色しか使ってません。 |

|

もう1つメディウムをご紹介。 艶出し系のメディウムでも上記の水っぽいものから ネットリ系まで数種あります。 これは最強ネットリ、ストリングジェル(蜂蜜状)メディウム。 プックラ、ツヤツヤ感が欲しい時お薦め。 質感を変えるだけでなく、ちょっとしたものなら ボンド変わりに固定も出来ます。 結果はリトル・ギャラリーの2012年お祝いカードを(^^) |

|

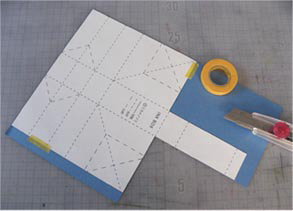

練習用とかに一本持ち歩くとしたら、 大体この3種類のうちどれかだと思うので、 インク用のケースを設計しました。 これは自作なので周りの様子見て ダウンロード出来るようにしても良いかな、と思っています。 でもとってもシンプルですが。 |

|

形をシンプルにした要因は66.箱をつくろう!で説明した、 (型をトレースするのでなく)型紙を乗せて切っちゃえ、という方法を やりやすくするためです。 |

|

この作品で使った材料です。 100均レースペーパー。右が未使用の状態。 右端の赤青黄+黒で焦げ茶をつくり、”Nozomi”と書いてます。 写真には映ってないですが、これに金のアクリルも加えて レースペーパーやアンティーク柄シールの使用部分に 塗って古めかしさを出しています。 ついでに無地のマスキングテープで金のバラを描きました。 |

|

マスキングテープ、レースペーパー、シールの順に貼っていきます。 レースペーパーは普通のスティック糊で貼ってOK。 どうせ上から固めるので。 ここでは上記2種のメディウムの中間どころ、 ジェルメディウムを表面に塗りました。 |

|

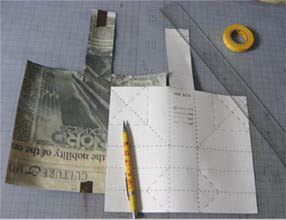

裏面用にお気に入りの英字新聞記事をインクジェットプリンターで 印刷しました。 雑貨屋さんの包み紙だったんですが、”おっカッサンドル”と思って 取っておいたもの。読んでないです<(_ _)> |

|

表面を張り合わせ、同じ形にカットします。 同じメディウムで塗ります。 艶出しと保護を兼ねての処理です。 インクジェットは水に触れるとすぐ滲むので 色が全体に滲んだ感じが古めかしさを増します。 でも柄をハッキリ見せたい時はインクジェット用の保護スプレーで 表面を保護してからニスを塗って下さい。 |

|

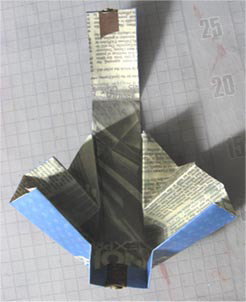

乾いたらもう一度型紙を乗せ、芯を出していないシャーペンで 折り目をしっかりつけましょう。 |

|

こんな風に折り目をつけます。 上下にボタンがついています。 |

|

こんな感じにです。 カバン細工を扱っているお店で買えるボタン(100円ぐらい)です。 ハト目など特殊な器具がないとつけられないボタンがありますが、 このタイプはブラッツのように二股のピンを裏で開いて止めるので 取りつけ簡単です。 |