| カリグラフィー・パラダイス | |

TOP |

|

カリグラフィー・テクニックケルトとクイリングでヴァレンタイン! |

|||||

|

|

|

|

ケルトっぽい要素を取り入れたクリスマス・カードを先に御紹介 しましたがその中でねじりパンのような模様がありました。 今回はその形をもう少し丁寧に作っていきます。 ケルトの枠飾りでは一番シンプルです。 今後ケルト風の作品を作ってみたい方はこの辺りから取り掛かる 事をお勧めします。 |

|

|

大きめ作品シリーズでお馴染みのラフスケッチです。 方眼紙に書いています。枠は全部書くのが面倒だったので 横軸と縦軸だけちょっと丁寧に描いてみました。 |

|

|

||

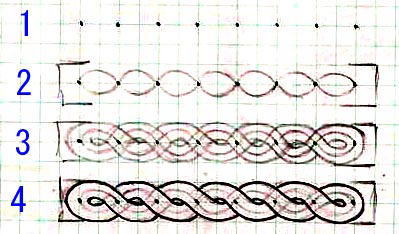

| ケルト模様の作り方の基本を説明します。やはり方眼紙を使うのが一番楽です(上は1マス5ミリ幅) 1.始点・終点とヒネリが交わるポイントを決めます。 均等にポイントを打っていくのが一番簡単です。 2.全体の流れをつくります。 3.2でつくった線を中心として左右に肉付けします。ほぼ左右均等になるようにします。 ここまでは鉛筆で淡く、主線をさぐるように短い線で形を整えていきます。 (上の写真は観やすいようにコントラストをかなり強めています。) 4.3までにだいたいの形が整ったらトレースしやすいように鉛筆でしっかりと線を書きます。 ちなみに縦方向でも横方向でもご自分が書き易い方向に方眼紙を置いて下さい。 |

||

|

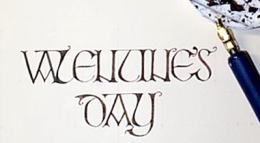

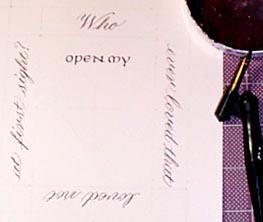

本番の紙にカリグラフィー部分を書きます。 ガッシュ(不透明水彩)をC-5のスピードボール で書いています。 下記のパウダーをお持ちでない方は、 アクリル絵具で書くことをお勧めします。 |

|

|

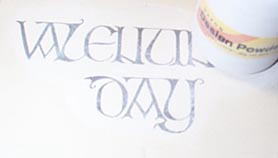

”ゴシック体で大きめ作品”で出てきたパウダーを 薄くかけて、滲みにくくします。 余分な粉は叩き落としておいて下さい。 |

|

|

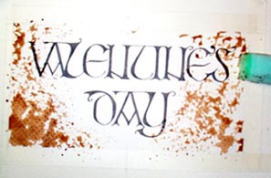

何度かでてきたマスキング・テープで 四方を囲み(ちょっと見辛いですねぇ)、 台所用スポンジで絵具をポンポンつけていきます。 絵具はやはりガッシュです。 パウダーで目止めをしていても、文字の上は 丁寧に作業して下さい。 模様が先でも構いませんが、セルティック大文字体 は書きづらいので、この順序になりました。 |

|

|

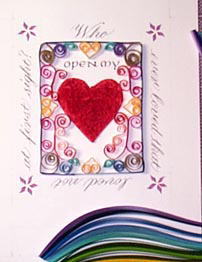

絵具が乾かないうちに柔らかい筆で絵具を 伸ばしたり、毛先でポンポンしてスポンジより 細かい点状をつくって乾かします。 左はハート型状に適当によけて絵具をつけていきました。 くっきり綺麗にハート型をつくりたい場合は マスキング・シートをご利用下さい。 スポンジ&筆は御影石模様などを作るときに使う テクニックです。 マスキング・シートは大理石模様にチャレンジ! を参考にして下さい。 |

柄アップ! |

|

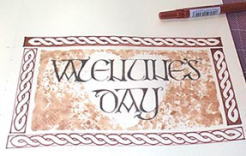

方眼紙で作成したケルト模様を四方に転写します。 今回はトレーシング・ペーパーで転写しました。 転写後、耐水性のペンで枠を書き(左横・下)、 余白を絵具で塗りつぶします(右横・下) さらに陰影を加えて少し立体感を出してみました。 (こんな感じになりました→) 塗りつぶしや陰影は版下用の筆がお勧め! また、粉っぽくなった文字部分は水だけをつけた版下用の 筆でそっとなぞると発色がよくなります。 |

|

|

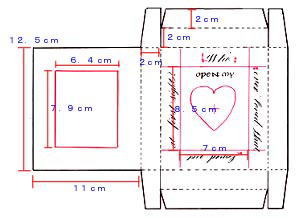

カリグラフィーを手作りBOXと組み合わせました。 箱の作り方はいくつもありますが、今回は比較的簡単なので、 中味も軽いものを入れてあげて下さいね! 左の写真は四方にペンシル型のチョコが入るようにしています。 |

|

今回は100円ショップで購入した薄手のフェイクファータイプの シール(20×20cm)を2枚箱に貼りたかったので、その辺を 計算して左のサイズになりました。 ギリギリA4サイズ内で図面が引けます。 サイズに関しては今回のように材料の寸法を重視するか、中味の サイズ(特にチョコレート)を重視するかなどで随分変わります。 慌てずよく計算してから作成に入って下さい。 |

|

先にカリグラフィーペンで書く部分を仕上げます。 この面が底面になるのですが、途中で失敗したり箱を作るのが 面倒な方は市販の箱を用意し、底面だけ別途作って下さい。 |

|

市販の赤いハート型ペーパーパーツと ”クルクルクイリング!(ペーパークイリング)”でご説明した 技法を組み合わせてみました。 ハート型は伊東屋で買いましたが、ペーパー・インテリジェンス という会社の製品です。 ちいさなクイリングをまとめて1つの大きなハート型にしても 可愛いと思います。 |

|

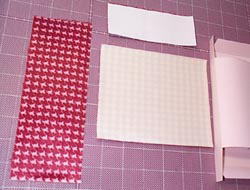

紙を裁断したところ。 この後前述のシールを貼り合わせます。 |

|

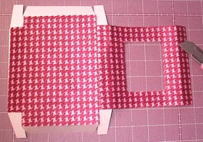

左はシールを適宜サイズにカットしたところ。 1枚で寸法が足りない時は折れ線でうまく切り替えるようにして下さい。 下の写真は貼り終わって窓をくり抜いた状態を裏返したところ。 |

|

|

|

上の段階まで終わったあと、くり抜いた窓にプラ板を 貼りました(写りがわるくてすみません)。 厚さ0.2ミリで、窓の淵とボンドで貼り合わせたら、 上に重しを乗せて乾くまで待ちます。 張り合わせた面を見せたくない時はこの面と窓と同サイズの あて紙を作ります。同種の紙はもちろんですが、色を変えたり 布を張っても面白いですよ。 この窓の面の細工を終わらせてから箱をつくります。 1.縦軸の糊しろを横軸の側面に貼ります。 2.横軸の糊しろを内側におり、1.の面に被せます。 それぞれしっかり糊付けした乾かし、もう片側も同じように 張り合わせて下さい。 出来上がりはリトル・ギャラリーへ! |