|

||||||||

|

||||||||

|

|

|

|

|

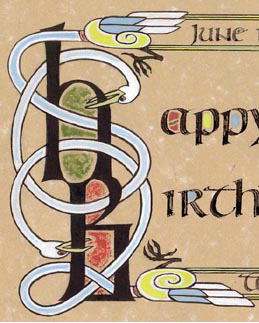

| 過去何度かご説明した方眼紙上でラフスケッチです。 もちろん、一番手間のかかる頭文字部分の具体的なイメージがあれば、どんどん鉛筆で書いて下さい。 今回は”Happy Birthday”の”H”、”B”の形を大文字体にし、青鷺2羽が絡まっているデザインにしました。 青鷺の頭や足はDover Publicationsから出ているCELTIC BORDERS on layaut Gridsを参考にしています。 ケルトのイラストはマンガチックなので写実性から離れているように見えますが、鳥の図鑑と上記のテキストを並べて デザインしてみると、実によく特徴を捉えていることが分かります。 やはりモチーフが決まったら実物の形を確認しながらデザイン化されたほうが良いと思います。 ちなみにケルトになじみやすいようにリトル・ギャラリーでカーネーションを絡めたり、クリスマス・ツリーを書き加えたリ、 と小作品を発表していますが、よりケルトらしく作品を作りたい方はモチーフは 組紐、渦巻き模様、動物(鳥類、犬など)、人物、想像上の動物(ドラゴン、人魚など)のいずれかに絞ったほうが無難です。 頭文字に草花を絡める発想はケルトでは基本的にないと思って下さい。 首の長い生き物だけでなく、例えば人間はロクロ首状態にアレンジして、とにかく絡めちゃうほどらしくなるので工夫してみて下さい。 これらを絡める際の注事項ですが、必ず1本の線(ロクロ首でも文字の一部でも)が他の線と交差する度、下を潜る、上を通るを 繰り返します。デザイン上どうしても交互にいかないことはありますが、出来る限りこの約束ごとを守れるように頭を使うのも大切な 事です。 実際に組紐づくりや、髪の毛の三つ編みなどこの考え方の経験がある方はイメージしやすいかと思います。 鉛筆でデザインを整えたら、トレーシングペーパーに写し取ります。 今回程度のデザインでもそれなりに細かいので転写紙よりはトレーシングペーパーが修正も出来て楽です。 |

|

|

|

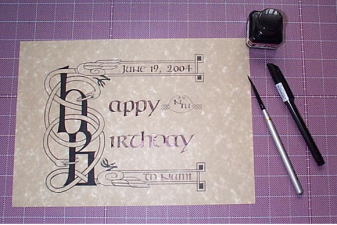

| トレーシングペーパーの裏を鉛筆で擦ったら本番用の紙に転写します。 黒インクで文字を、そして頭文字など飾り部分を描きます。 紙は”古地図をつくろう!”での使い辛い紙をまた使いました。偽羊皮紙なので雰囲気づくりには かかせませんが、なにせ水分を弾くので2,3度塗りしないと濃い色が出ません。 今回は数種のインクと絵具を試してみてアートカラーから出ているマンガ用の耐水性のインク(純黒)が 一番しっかりしていました。 大文字体の部分はペンは使わず、細筆でフリーハンドで塗りつぶしました。 このような1色で塗りつぶした文字を”Black band”と呼ぶそうです。 青鷺も筆で書きました。自分と合う筆でないとなかなか書きづらいので細筆をよく使う人は数種類購入して 一番コントロールしやすい筆を決めておいて下さい。 写真の筆はARTETJEのCAMLON PROの2号サイズです。 上下の枠線は耐水性のペンで何度かなぞってしっかり引きました。 |

|

|

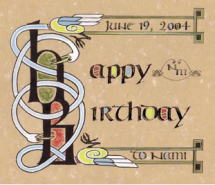

黒の部分が完了したら、よく乾かし、彩色に入ります。 ガッシュ(不透明水彩)かポスターカラーなどマットな 絵具を使います。 色は割と鮮やかな組み合わせになります。 今回は白、水色、黄、朱色、黄緑です。 黒線にくっつけて塗りつぶしても、間を空けても 構いません。 間を空ける場合間隔を均等にします。 今回は黒線ギリギリに塗りつぶしています。 もし、黒線をぬりつぶしてしまったら、全体の色を つけてから補修します。 大文字内の黄緑と朱色は水を弾く紙の修正を 活かしてわざと一度塗りにしています。 弾かない紙でこの効果を出したい場合はスポンジ筆 か綿などで軽く叩きながら色を置いて下さい。 |

|

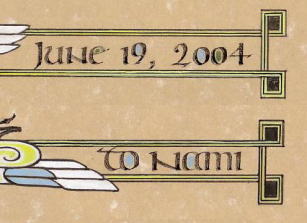

上下の枠飾りを比べています。 ”N”を観ていただきたいのですが、 上の標準的な”N”に対して下の”N”は少し横長です。 書体の説明の通り”N”は全体の微調整のため幅を 変えて書きます。 |